Die Alarmtöne auf der Intensivstation können Leben retten – aber auch die Gesundheit gefährden. Für die Patienten überwiegt die erste Wirkung: Dank der ständigen Überwachung haben sie die Chance, eine lebensbedrohende Situation zu überleben.

Und nach einigen Tagen oder Wochen verlassen sie die Station und sind dem ständigen Lärm nicht mehr ausgesetzt. Anders das Intensivpflegpersonal. Es ist über Monate und Jahre den stetigen Lärmreizen ausgesetzt.

Arbeitsablauf wird unterbrochen

Die täglich hohe Geräuschkulisse beeinträchtige den Arbeitsalltag des Intensivpersonals, schreibt Samanta Septinus in einem Artikel im Rahmen ihres Studiums. Die Autorin ist selber Fachfrau: Sie arbeitet als Expertin Intensivpflege im St. Claraspital in Basel auf einer interdisziplinären Intensivstation und absolviert berufsbegleitend an der Careum Hochschule Gesundheit ein Studium zum Bachelor of Science in Nursing.

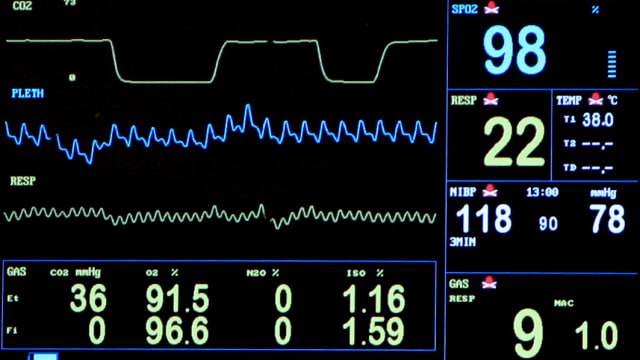

Zu viele unnötige Alarme unterbrechen unnötigerweise den Arbeitsablauf und die Patientenversorgung. Die Pflegeperson muss ihre Arbeit unterbrechen, um zu prüfen, wo der Alarm ausgelöst wurde und in welche Prioritätsstufe dieser einzuordnen ist. Ursache und Sicherheitsrelevanz des Alarms müssen stets überprüft werden.

Fehlerrisiko steigt

Solche Unterbrüche erfordern ein hohes Mass an Konzentration. Fehlalarme führen deshalb zu einer unnötigen Arbeitsbelastung. Weiter steigt dadurch auch das Fehlerrisiko, es entstehen Kommunikationsprobleme, und der Stresslevel der Mitarbeitenden steigt. Die dauernde akustische Belastung kann krankmachende Mechanismen aktivieren, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit sich ziehen können.

Neben physischen und psychischen Folgen des Lärms kann auch das soziale Verhalten negativ beeinflusst werden und sich beispielsweise in Aggressivität oder Isolation äussern. Dies kann zu fehlerbehafteten Pflegehandlungen gegenüber Patienten oder zu unprofessionellem Verhalten in der Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeitenden führen.

Im Nachtdienst ist Reizschwelle tiefer

Eine ständige Belastung beeinträchtigt auch das Sozialleben. Der Stress kann sich in psychischen Erkrankungen wie Burn-out oder Depressionen äussern. Oft führt dies zu einer längeren Krankheitsphase. Das noch verbleibende Personal muss die Krankheitsausfälle kompensieren. Und so kommt es zu einem Teufelskreis.

Auch der Schichtdienst wird durch den Arbeitslärm zusätzlich erschwert, da vor allem im Nachtdienst die Reizschwelle für das Lärmempfinden tiefer ist.

Viele Fehlalarme löst das Personal selber aus

Die Autorin kommt zum Schluss, dass auf Intensivstationen Massnahmen zum Schutz vor zu viel Lärmreizen nötig sind. «Alarm sollte nur dann ausgelöst werden, wenn Gefahr droht», schreibt sie, fügt aber sogleich hinzu: «Einfach in der Theorie, schwierig in der Praxis.» Ein Grossteil der Alarme werde von den Pflegefachpersonen selbst ausgelöst, beispielsweise Blutdruckalarme bei falscher Messhöhe, Verrutschen des Sauerstoffsättigungsklipps, Bewegungsartefakte und so weiter.

Eine bewusste Pflegeplanung und individuelle Alarmeinstellungen könnten dabei helfen, die Fehlalarme zu reduzieren. Das Personal müsse geschult darin sein, die Geräte mit Überwachungsumfang und Alarmgrenzen den individuellen Bedürfnissen eines Patienten anzupassen.

Auch Frühgeborene im Brutkasten leiden

Piepsende Alarme und viele Menschen, die sprechen, können auch Spätfolgen für Frühgeborene im Brutkasten haben. Der Lärm kann bei ihnen zu Hörschäden führen, welche die Sprachentwicklung behindern und eine Aufmerksamkeitsstörung zur Folge haben kann.

Medinside berichtete über ein Forschungsprojekt, das helfen soll den Lärm auf neonatologischen Stationen zu reduzieren.