Pflege bleibt Engpassberuf Nummer eins

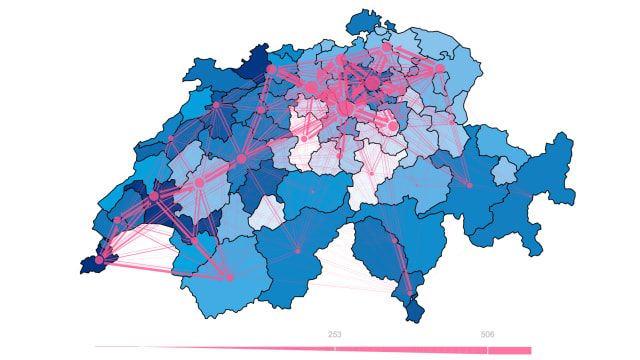

Kaum ein Bereich sucht so intensiv nach Personal wie das Gesundheitswesen. Der neue Jobradar zeigt: Vor allem in der Pflege steigt die Zahl offener Stellen wieder in Richtung Rekordniveau.

«Gemeinwirtschaftliche Leistungen gehören systematisch ausgeschrieben.» — Benjamin Mühlemann, Präsident Ospita.

Loading

Kaum ein Bereich sucht so intensiv nach Personal wie das Gesundheitswesen. Der neue Jobradar zeigt: Vor allem in der Pflege steigt die Zahl offener Stellen wieder in Richtung Rekordniveau.

Die Herausforderungen im Gesundheitswesen verlangen nach Fachpersonen mit umfassenden Führungsqualitäten. Hier setzt das schweizweit einzigartige Master-Studium Healthcare Leadership der BFH an. Im Herbst 2026 startet die nächste Durchführung in Bern.

Ab Anfang Februar dürfen in der Schweiz wieder mehr Menschen Blut spenden – darunter Personen mit früheren Transfusionen, längeren Aufenthalten in Grossbritannien oder nach bestimmten medizinischen Eingriffen.

Statt nur das Bakterienwachstum zu beurteilen, analysiert ein neu entwickelter Test aus Basel, ob Antibiotika einzelne Erreger tatsächlich abtöten – und wenn ja, wie schnell. Die Methode könnte helfen, Therapieerfolge realistischer einzuschätzen.

Seit einem Jahr können Mitarbeitende der Psychiatrischen Diensten Aargau ihre Dienste flexibel gestalten – die Kosten für externe Fachkräfte sinken seither, CIRS-Meldungen gehen zurück.

Damit soll die Weiterentwicklung des Brustzentrums am Kantonsspital Baselland vorangetrieben werden. Die Leitung übernehmen Rosanna Zanetti Dällenbach und Brigitte Frey. Verstärkt wird das Team durch Roberto Rodriguez.

Das Weiterbildungs-Institut trennt sich nun auch von Geschäftsführer Jörg Gröbli. Trotz mehr Personal und IT-Unterstützung beträgt die Bearbeitungsdauer für Facharzttitel beim SIWF weiterhin rund zwölf Monate.

Die Gesundheitskommission des Nationalrats tritt bei der Umsetzung der Pflegeinitiative auf die Bremse. Höchstarbeitszeit, Normalarbeitszeit und Lohnzuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit sollen weitgehend unverändert bleiben

Seit Jahren konzentriert sich die Kostendebatte auf das medizinische Angebot. Doch eine neue Studie zeigt: Persönliche Gewohnheiten und Bedürfnisse wiegen insgesamt schwerer als das Angebot vor Ort.