In der Gesundheitspolitik tobt bekanntlich ein Grundsatzstreit: Die einen wollen eine einheitliche Spital- und Kostenfinanzierung. Es soll Schluss sein damit, dass die Krankenkassen bei ambulanten Eingriffen 100 Prozent der Rechnung übernehmen, während sich Kantone und Kassen bei stationären Behandlungen die Rechnung im Verhältnis 55 zu 45 Prozent teilen.

Die anderen – insbesondere: die Kantone – wollen das bestehende System behalten. Ihr Gegenmodell: Bund und Kantone sollen regulierend eingreifen und per Verordnung festlegen, welche Behandlungen möglichst nur noch ambulant erbracht werden. Luzern und Zürich haben dazu bereits konkrete Listen erarbeitet.

«Nicht haltbar»

Die Idee dabei: je mehr ambulant, desto günstiger insgesamt. Verdächtig ist dabei nur, dass sehr variierende Sparsummen herumgeboten werden. Die Beratungsfirma PwC sprach 2016 von bis zu einer Milliarde Franken, die sich durch eine Ambulant-Verschiebung herausholen liessen; die GDK erwartet eher einen Sparbetrag von 500 Millionen Franken – schweizweit.

Nun kommt Curafutura mit einer grundsätzlichen Warnung: Wie der Versichererverband berechnet hat, heisst ambulant keineswegs automatisch günstiger. Mehr noch: Eine stationäre Behandlung – Übernachung inklusive – komme die Prämienzahler in 17 von 27 untersuchten Fällen günstiger. «Die GDK-Aussage, dass ambulante Listen für alle Akteure günstiger kommen, ist nicht haltbar», schreibt Curafutura in einem Thesenpapier.

Nachkontrolle und Nachsorge

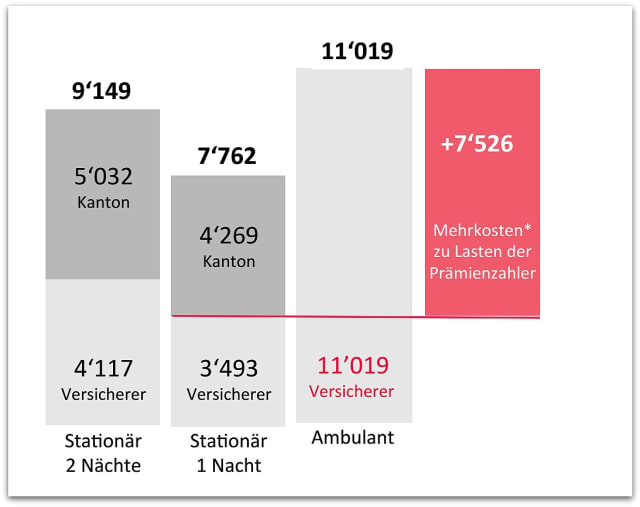

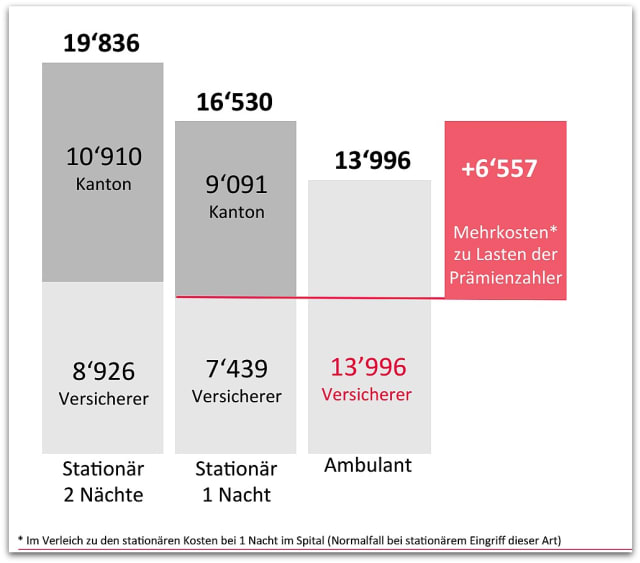

Das verblüfft. Gewiss, dass die ambulante Versorgung ausschliesslich über Prämien finanziert wird, erklärt einiges. Aber die Versicherer verweisen auch darauf, dass in vielen Fällen sogar der ambulante Eingriff kategorisch teurer kommt. Der Grund: Die Tarmed-Sätze führen in vielen Fällen addiert zu höheren Rechnungen als die DRG-Fallpauschalen, welche bei stationären Behandlungen summarisch zum Einsatz kommen.

Curafutura warnt zudem, dass durch die ambulanten Listen weitere Mehrkosten entstehen könnten, etwa in der Nachkontrolle und Nachsorge. Und schliesslich würden ambulante Listen den Administrativaufwand bei den Kantonen steigern.

Kostenverlagerung beim Einsetzen eines Herzkatheders PTCA | Grafik/Quelle: Curafutura

Vor allem bei den ambulanten kardiologischen und gefässchirurgischen Eingriffen würde der Wechsel zu einem Minus-Geschäft. Und insgesamt, so die Berechnung von Curafutura, würde es die Prämienzahler mindestens 45 Millionen Franken pro Jahr kosten, falls die Listen im Zürcher oder Luzerner Stil landesweit angewendet würden.

Das Fazit also: Ohne einheitliche Finanzierung – dem so genannten «Monismus» beziehungsweise die EFAS – greifen kantonale 13er- oder 14er-Listen zu kurz. «Isolierte Einzelmassnahmen, die auf monetären Fehlanreizen weiterbauen, anstatt sie zu eliminieren, sind weder zielführend noch mehrheitsfähig», so das Curafutura-Papier.

Kostenverlagerung beim Einsetzen eines Herzschrittmachers | Grafik/Quelle: Curafutura

Die kantonalen

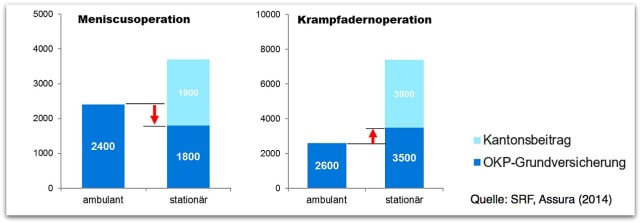

Gesundheitsdirektoren hatten sich im Mai recht deutlich gegen den hier geforderten Wechsel ausgesprochen: Bei einzelnen Eingriffen wäre es für die Kassen in der Tat günstiger, wenn der Eingriff stationär erfolgt – etwa bei einer Meniskus-Operation. Bei anderen Behandlungen, etwa bei der Krampfadernoperation, würde die Sache für die Grundversicherung allerdings teurer.

Unter dem Strich hätten die Versicherer nach einem Systemwechsel jedenfalls wenig Anreiz, Hospitalisationen zu verhindern, argumentierten die Gesundheitsdirektoren unter Leitung der Zürcher Vertreters Thomas Heiniger.

Ganz abgesehen davon, dass ihr Einfluss bei dieser Frage ohnehin nicht so stark ist – verglichen mit jener von Arzt und Patient. Kurz gesagt hat das Finanzierungsmodell im entscheidenden Punkt eher einen geringen Einfluss.

Verschiedene Folgen bei verschiedenen Kassen: Wie ändert sich die Belastung der Krankenkassen, wenn stationär bzw. ambulant behandelt wird? | Grafik: GDK

«Stationäre Eingriffe werden häufig nicht aufgrund von medizinischen Kriterien, sondern von finanziellen Fehlanreizen vorgenommen», sagte der Luzerner Gesundheitsdirektor

Guido Graf (CVP) gestern im «Sonntagsblick». Sein Argument: Zusatzversicherte würden viel häufiger stationär behandelt. Dies beweise, dass die Versicherer die Wirtschaftlichkeit der Spitalleistungen nicht kontrollierten. Deshalb müssen die Kantone diese Aufgabe übernehmen.

Es sei korrekt, dass Herzschrittmacher, Koronarangiografien und Leistenbrüche die Kassen mehr kosten. Aber gesamthaft entstünde auch für die Kassen eine Entlastung.

«Schleierhaft»

«Wie Curafutura auf 45 Millionen Franken Mehrkosten kommt, ist mir schleierhaft», so Graf. «Unsere Berechnungen zeigen, dass die Krankenkassen durch unsere Liste rund 500’000 Franken pro Jahr sparen.»

«Wir sperren uns überhaupt nicht gegen ambulante Listen», sagte Curafutura-Direktor Pius Zängerle gestern im «Sonntagsblick». «Aber ohne Beteiligung der Kantone an allen ambulanten Kosten sparen sie auf dem Buckel der Prämienzahler.»

Eines wird also offensichtlich: Die wahren Kostenfolgen der Ambulant-Stationär-Verschiebungen sind schwer abzuschätzen und sehr interpretationsbedürftig.

—