Wir haben hier ja bereits über die etwas spleenigen Studien berichtet, die im Rahmen der Weihnachtsausgabe des «British Medical Journal» veröffentlicht werden.

Eine dieser Arbeiten ist speziell bemerkenswert: Denn sie zeigt wieder einmal, wie man beim Augenzwinkern plötzlich eine durchaus ernsthafte Entwicklung erkennen kann.

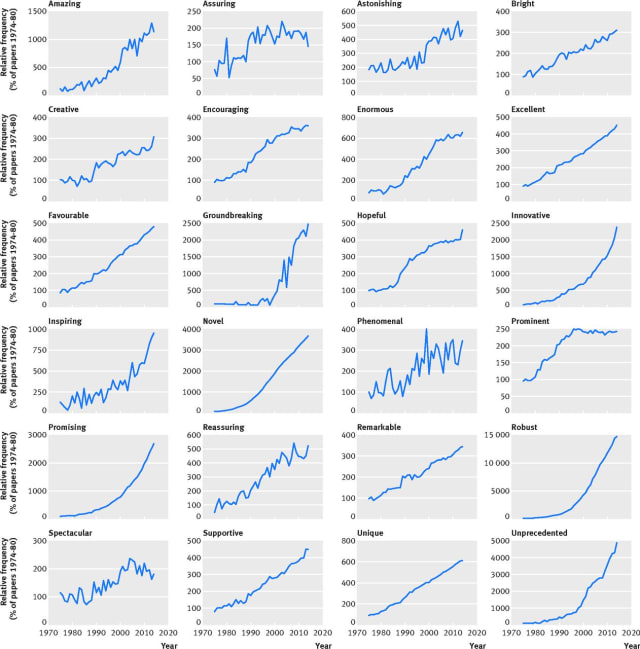

Vier Wissenschaftler der Universitäten von Utrecht und Amsterdam, geleitet von Christiaan H. Vinkers, stellten sich nämlich die Frage, wie positive und negative Wörter in den medizinischen Fachpublikationen benutzt werden. Der Trend war klar, ja geradezu dramatisch: Die Einsatz solcher Adjektive steigerte sich zwischen 1974 und 2014 von 2 Prozent der Beiträge auf 17,5 Prozent – wobei die Begriffe «robust», «neuartig» («novel»), «innovativ» und «beispiellos» («unprecedented») am klarsten zulegen konnten.

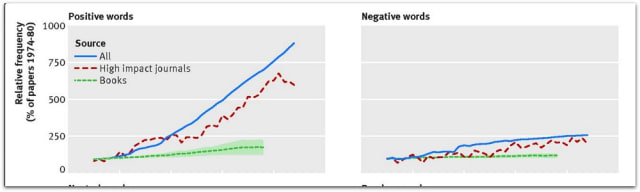

Vinkers et al. durchforsteten dafür alle in der PubMed-Datenbank erfassten Publikationen des Erhebungszeitraums, wobei sie in einem zweiten Schritt zwischen wichtigen High-Impact-Journalen und anderen Publikationen unterschieden; bei beiden Gruppen waren die Ergebnisse in etwa identisch.

Man kann also sagen, dass die Werbesprache und die Selbstvermarktung der Wissenschaftler in den letzten vier Jahrzehnten einen wahren Siegeszug angetreten haben.

«Offensichtlich beachten die Wissenschaftler zunehmend die helle Seite der Forschungsresultate», folgern die Wissenschaftler – in der Mehrheit Psychiater – aus Utrecht und Amsterdam. Und sie kommentieren trocken: «Ob diese Wahrnehmung die Realität entspricht, sollte allerdings in Frage gestellt werden.»

Die relative Häufigkeit von 24 positiven Begriffen in in PubMed erfassten medizinischen Fachbeiträgen, 1970 bis 2014 (Quelle: BMJ)

Übrigens stellten sie auch bei den negativ besetzten Wörtern (wie «disappointing», «ineffective», «insignificant», «pessimistic») einen Zuwachs fest. Allerdings war dieser deutlich weniger klar – von 1,3 Prozent aller erfassten Artikel zwischen 1974 und 1980 stieg die Quote auf 3,2 Prozent im Jahr 2014.

Bemerkenswert ist ein anderer Aspekt: Medizin-Autoren, die in einem nicht-englischsprachigen Institut arbeiten, verwendeten signifikant mehr positive Begriffe. Dies führt natürlich zur Vermutung, dass solche Wissenschaftler sich eher gedrängt fühlen, ihre Ergebnisse mit Pauken und Trompeten zu präsentieren, um Gehör zu finden.

Einsatz positiver und negativer Adjektive in medizinischen Fachartikeln, 1974-2014

Insgesamt jedenfalls scheint sich hier eine Tendenz zu manifestieren, die andernorts schon diskutiert und bemängelt wurde: Ein zunehmend eifriger internationaler Wettbewerb um Forschungs-Glanz verleitet offenbar verstärkt dazu, seine Ergebnisse ins schönste Licht zu stellen. – womöglich bis an die Grenze des Tragbaren.

Forschung als «Survival of the fittest»

Die niederländischen Autoren schreiben selber: «Obwohl es möglich ist, dass die Forscher eine zunehmend optimistische Haltung haben und zunehmend enthusiastisch über ihre Resultate sind, erscheint eine andere Erklärung wahrscheinlicher: Die Wissenschaftler dürften annehmen, dass ihre Erkenntnisse übertrieben werden müssen, um publiziert zu werden. … Die Folgen dieser Übertreibungen sind bedenklich, denn Forschung wird so zum survival of the fittest»: Wer seine Resultate am besten verkaufen kann, ist auch am erfolgreichsten.»

Was sie zum Fazit führt: «Es ist Zeit für eine neue akademische Kultur, die Qualität vor Quantität setzt und die Forscher dazu stimuliert, Nuancen und die Objektivität zu würdigen».