Fünf goldene Regeln, wie Ärzte den Patienten Zahlen verständlich machen

Laborwerte, Risiken, Therapieeffekte – viele Aufklärungsgespräche scheitern an medizinischen Zahlen. Doch wie erläutert man, was eine Behandlung bringt? Ein Vorschlag.

Loading

Laborwerte, Risiken, Therapieeffekte – viele Aufklärungsgespräche scheitern an medizinischen Zahlen. Doch wie erläutert man, was eine Behandlung bringt? Ein Vorschlag.

Die Schweiz erscheint für viele ausländische Ärzte als Traumland. Was es braucht, damit der Jobwechsel gelingt, erklären die Ärztevermittler Francesca und Jan Saner.

Seilschaften, starre Regeln und intransparente Gehälter bremsen Frauen auf dem Weg zur Chefarztposition. Rückhalt daheim ist entscheidend – und Teilzeit ist problematisch: Das sagt Susanne Renaud, Chefärztin Neurologie am Spital Neuenburg.

Getrennte Apotheken in Gruppenpraxen, Impfverbote in der Pflege, teure Zusatzkontrollen: Groteske Behörden- und Kassenentscheide lähmen die Versorgung. Sind wir Ärzte eigentlich Komiker?

Der ärztliche Beruf verändert sich – und mit ihm die Erwartungen. Viele Ärztinnen und Ärzte suchen heute mehr als nur eine Anstellung: Sie suchen Wirksamkeit, Gestaltungsspielraum und ein Umfeld, das ihre Werte teilt.

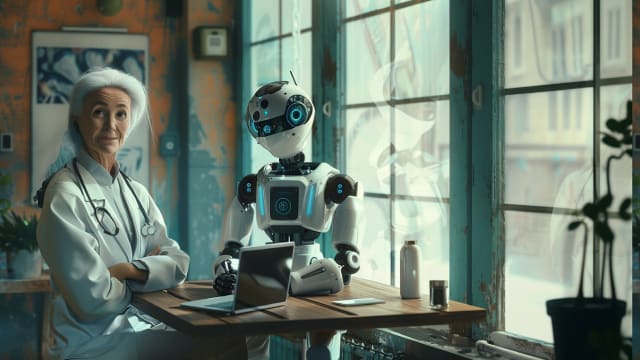

Die meisten Menschen können sich vorstellen, medizinischen Rat bei einem Chatbot zu holen. Und eine klare Mehrheit findet, dass die Ärzte KI-Unterstützung haben sollten. Dies besagt eine Erhebung in Deutschland.

Eine Umfrage des Pflegeberufsverbands SBK legt Schwachpunkte im Pflegealltag offen, die auch Risiken für die Patientensicherheit bergen.

Gleich zwei leitende Gynäkologen verlassen nach kurzer Zeit das Spital.

Der Bundesrat zieht eine positive Bilanz der neuen Spitalfinanzierung. «Ein paar Schwachstellen» hat er dennoch ausgemacht.