Die Aufgabe des neuen Mikrochips liegt darin, den Hirndruck und die Temperatur im Inneren zu messen. Das Problem im Hintergrund: Es gibt kaum einen raschen und eleganten Weg, etwa bei Schädel-Hirn-Traumata den Druck innerhalb des Schädels zu messen.

Und so entwickelte nun ein interdisziplinäres Team von Elektronik-, Material- und Medizin-Experten aus Südkorea und den Vereinigten Staaten eine Art Kompostier-Messgerät mit Funkverbindung; geleitet wird das Projekt von John Rogers von der University of Illinois (respektive dessen

Rogers Research Group).

Genauso präzise wie herkömmliche Methoden

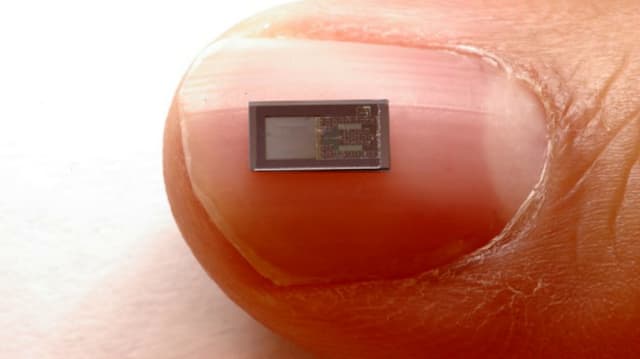

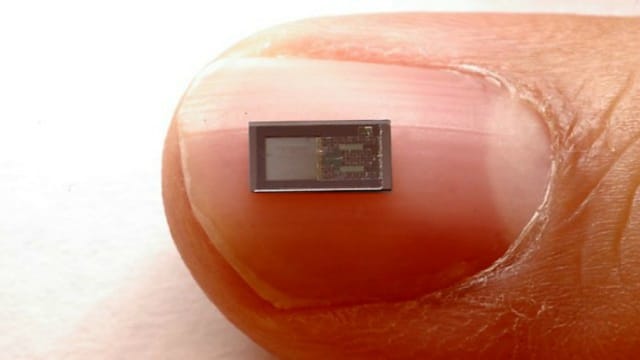

Das Apparätchen, welches vorgestern präsentiert wurde, ist kleiner als ein Reiskorn und enthält einen biologisch abbaubaren Silikonchip; dieser wird unter der Schädeldecke eingesetzt und hält Verbindung zu einem Sender, den die Ärzte wiederum ausserhalb der Schädeldecke anbringen.

Wie das vielköpfige Forschungsteam in «Nature» berichtet, waren erste Tests mit Ratten erfolgreich. Sie ergaben, dass der Kompostier-Chip sowohl den Innendruck als auch die Temperatur vor Ort genauso präzise messen konnte wie vergleichbare Geräte. Und die Obduktion der Versuchstiere belegte im Nachhinein weder entzündliche Reaktionen noch Narbenbildung im Umfeld der Stelle, an welcher der Sensor implantiert worden war.

Letztlich geht das koreanisch-amerikanische Team hier ein grundsätzliches Problem an: Die Medizin verwendet mehr und mehr elektronische Geräte, welche zur Unterstützung oder zum Monitoring implantiert werden – aber im Grunde benötigt man sie nur vorübergehend.

Schon werden die nächsten Anwendungen geprüft

Die Ärzte und Entwickler stehen also vor der Wahl, solch einen Sensor oder solch ein Implantat einfach im Körper zu lassen (was dann beispielsweise Infektionsrisiken bergen kann), oder aber es am Ende nochmals herauszuholen. Womit man aber einen weiteren Eingriff vornehmen muss.

Die Erfinder des Selbstabbau-Sensors erwarten nun, dass ihr Prinzip auch für andere Überwachungsfunktionen eingesetzt werden kann, etwa zur Messung von Säure. Und vor allem: Geräte dieser Art könnten auch dazu dienen, Medikamente präzise zu verabreichen oder elektronische Stimuli auszusenden.

Folgt man den Ausführungen der Autoren in «Nature» so kommt noch ein weiterer Vorteil hinzu: Der Herstellungsprozess könnte womöglich sogar günstiger sein als vorhandene Lösungen, denn er verwendet nur natürliche Materialien – und damit beispielsweise keine seltenen Metalle. Und vor allem ist das Ganze, logischerweise, umweltschonender.

Als nächstes folgen die ersten Experimente mit Schweinen; und als Stufe danach wird die Bewilligung für einen Phase-1-Test beantragt.

«Bei den Materialien und beim Design der Elemente haben wir gezeigt, dass es möglich ist, elektronische Implantate zu schaffen, welche hohe Leistungen und klinisch relevante Ergebnisse erzielen – und dies in einer Hardware, die sich im Körper vollständig auflöst, nachdem die entscheidenden Funktionen nicht mehr benötigt werden», sagt John A. Rogers in einer Mitteilung der Washington University. «Diese Art der bio-elektrischen Medizin hat in vielen Feldern des klinischen Alltags ein grosses Potential.»

Bilder: John A. Rogers/University of Illinois (o.) | Washington University Medical School (u.)

Siehe auch:

«Team develops wireless, dissolvable sensors to monitor brain», Mitteilung University of Washington, 18. Januar 2016.«Dissolvable Brain Sensors Disintegrate Once Their Job Is Done», in: «The Atlantic»«Dissolvable sensors could soon be used to wirelessly monitor the human brain», in: «Gizmag»