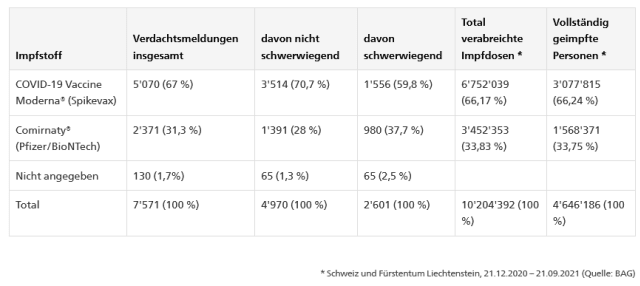

Bisher hat die Arzneimittelbehörde Swissmedic gut 7571 Meldungen über mögliche Nebenwirkungen der Covid-19-Impfung ausgewertet. Rund 5000 Verdachtsfälle waren nicht schwerwiegend, 2600 sind als schwerwiegend eingestuft. Bisher ist kein Unterschied zwischen den beiden Impfstoffen erkennbar: Moderna und Pfizer haben in der Schweiz prozentual zu den Geimpften fast gleich viele Nebenwirkungen (siehe Tabelle).

Trotzdem hält sich zum Beispiel das Gerücht, dass der Moderna-Impfstoff mehr und schwerere Nebenwirkungen habe als der Pfizer-Impfstoff. Und hier beginnt ein Gebiet, das dem so genannten Nocebo-Effekt zugeordnet werden kann.

Nocebo ist lateinisch und heisst: «Ich werde schaden». Das Phänomen wird analog zum Placebo-Effekt benannt. Placebo heisst: «Ich werde gefallen». Der Placebo-Effekt bezeichnet eine positive gesundheitliche Wirkung nach dem Verabreichen eines Medikaments, ohne dass ein unmittelbarer kausaler Zusammenhang mit einem Wirkstoff zu bestehen scheint. Der Nocebo-Effekt ist das Gegenteil: Nämlich eine negative gesundheitliche Wirkung ohne einen entsprechenden Zusammenhang.

Nocebo auch bei Impfungen möglich

Der Nocebo-Effekt beruht unter anderem auf einer bestimmten Erwartungshaltung der Betroffenen, dass etwas krank machen könnte. Unter anderem kann die Kenntnis von Nebenwirkungen diese Erwartungshaltung auslösen.

Ein Nocebo-Effekt könne bei Impfungen nicht ausgeschlossen werden, sagt Alex Josty, Mediensprecher von Swissmedic, aufgrund einer Anfrage von Medinside. Zumal Nebenwirkungen von Impfungen dann gemeldet werden, wenn es einen zeitlichen Zusammenhang gibt und die Impfung schon im Vornherein als Ursache vermutet wird.

Mehr Meldungen wegen Nocebo?

«Im Einzelfall bleibt bekanntlich die Kausalität durch den Impfstoff oft sehr schwierig oder kaum definitiv nachweisbar», erklärt Alex Josty. «Es ist daher denkbar, dass Nocebo-Effekte vermehrt Impfmeldungen generieren, zumal bei der Covid-Impfkampagne die Wahrnehmung in der Bevölkerung viel höher ist als sonst.»

Angst als Auslöser

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass beim Nocebo-Effekt der in der Darmschleimhaut gebildete Botenstoff Cholecystokinin eine Rolle spielen könnte. Er wird bei Angst gebildet und löst im Gehirn eine Schmerzreaktion aus. Dieser Stoff könnte deshalb dafür verantwortlich sein, dass bei einer Medikamenteneinnahme oder bei einer Impfung dann gehäuft Nebenwirkungen auftreten, wenn der Patient diese erwartet.

Was sind eigentlich «schwerwiegende Nebenwirkungen»?

Es gibt international verbindliche Kriterien für die Einstufung von «schwerwiegenden Nebenwirkungen»: Der Fall war lebensbedrohlich, die betroffene Person musste ins Spital oder sie starb. Ebenfalls schwerwiegend sind Fälle, die zu einer Behinderung oder einem bleibenden Schaden geführt haben.

Missverständliches Kriterium

Neben diesen klaren Kriterien führt ein weiteres Kriterium laut Swissmedic immer wieder zu Missverständnissen: Eine Nebenwirkung gilt als schwerwiegend, wenn die betroffene Person «vorübergehend schwer beeinträchtigt» war. Damit gemeint sind aber nur solche Fälle, in denen die Betroffenen konkret gefährdet waren und eine medizinische Behandlung nötig war, um schwerwiegenden Schaden abzuwenden.

Fieber gilt nicht als schwerwiegend

Laut Swissmedic wird in Verdachtsmeldungen das Kriterium «medizinisch wichtig/vorübergehend schwer beeinträchtigt» jedoch nicht immer im eigentlichen Sinne angekreuzt. Beispiel: Eine Person hat nach einer Impfung Fieber, fühlt sich mehrere Tage krank oder hat starke Kopf- und Gelenkschmerzen. Das sei im Sinne der oben beschriebenen Kategorien nicht «schwerwiegend». Obwohl solche Beschwerden zugegebenermassen für den Betroffenen stark und sehr belastend seien, fehle der entscheidende Aspekt, nämlich jener der konkreten medizinischen Gefährdung.

Keine nachträglichen Abstufungen

Bei den Meldungen von Nebenwirkungen an Swissmedic legt jeweils die meldende Person selbst fest, ob sie die Wirkung als schwerwiegend einstuft und aufgrund welches Kriteriums. Swissmedic verändert nach eigenen Angaben diese Einstufung nicht, auch wenn sie sich bei einer Überprüfung als falsch erweist. Das bedeutet, dass tendenziell zu viele gemeldete Fälle als «schwerwiegend» eingestuft sind.

Die unterschiedlichen Zahlen zu den Nebenwirkungen

Die Schweizer Zahlen zu den Impf-Nebenwirkungen mögen erstaunen: Sie liegen viel tiefer als etwa jene, welche die amerikanischen Gesundheitsbehörden melden. Der Grund dafür: Die Schweiz erhebt nur jene Nebenwirkungen, welche ihnen gemeldet werden. In den USA hingegen fordern die Gesundheitsbehörden regelmässig frisch Geimpfte dazu auf, über ihren Gesundheitszustand zu berichten.

Die Resultate aus den USA zeigen unter anderem: 30 Prozent der Geimpften verspüren Müdigkeit, 26 Prozent haben Kopfschmerzen. Es ist - im Gegensatz zur Schweiz - auch ein Unterschied zwischen Moderna- und Pfizer-Impfstoff festzustellen: Der Moderna-Impfstoff verursacht ungefähr zehn Prozent häufiger Nebenwirkungen.