Weltweit wächst der Bereich Digital Health stark: Investoren stecken Milliarden in den Markt, Unternehmen stellen Digitalisierung-Profis ein und in den Geschäftsberichten taucht beinahe in jedem dritten Satz das Wort digital auf. Alle schreien nach mehr Digitalisierung: Nutzer, Management, Wissenschaft. Aber auch Beraterinnen und Berater sowie die Politik, die dabei gerne auf irgendwelche Rankings verweisen.

Auch im Gesundheitswesen ist Digitalisierung in aller Munde: Telemedizin, elektronisches Patientendossier oder eine App für dieses und jenes Gesundheitsproblem. Seit der Corona-Pandemie liegen digitale Gesundheitslösungen noch mehr im Trend. Immer wieder ist sogar von einer baldigen Revolution des Gesundheitssystems die Rede.

Digitale Produkte sind nicht gewinnbringend

Digital Health eröffnet gewiss zahlreiche wirkmächtige Möglichkeiten und Verbesserungen. Viele kluge Menschen forschen nach innovativen Digital-Health-Technologien, die clevere Marketingprofis versuchen, auf den Markt zu bringen. In der Schweiz existieren in der Schweiz bereits mehr als 200 Digital-Health-Start-ups.

Ernüchternd ist aber: Viele neue Digitalprodukte bleiben in der Pilotphase stecken. Nur zwischen 0 und 20 Prozent der digitalen Gesundheitslösungen werden massentauglich. Dies zeigt eine Umfrage des Prüfungs- und Beratungsunternehmen PWC. Alle befragten Experten gaben gleichzeitig an, dass digitale Produkte und Services nicht gewinnbringend seien.

Warum aber geraten digitale Produkte und Services bei der Markteinführung ins Stocken? Dafür gibt es mehrere Gründe:

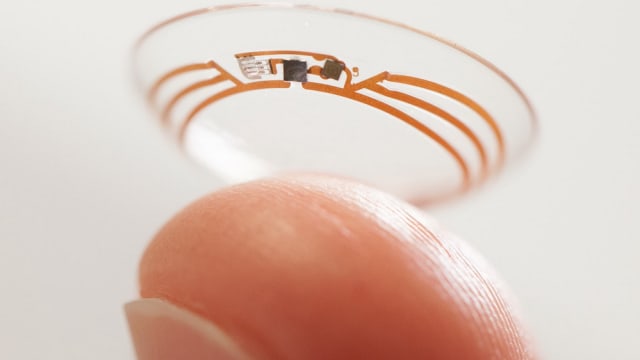

- Technologie: Neue Lösungen sind manchmal weniger effektiv als bestehende. Als Beispiel wird die von Novartis und Google entwickelte Kontaktlinse für das Glukose-Monitoring bei Diabetikern aufgeführt. Die Technologie war gemäss Experten nicht ausgereift, um zuverlässige Tränen-Glukosewerte zu erhalten.

- Benutzerfreundlichkeit: In manchen Fällen sind es die Patientinnen und Patienten, welche die Technik nicht akzeptieren. Die Benutzerfreundlichkeit einer Lösung ist entscheidend. Zum Beispiel stiess die Einführung einer digitalen Pille (Abilify Mycite von Proteus und Ostuka) auf Widerstand. Dies wurde durch Bedenken erzeugt, einen Sensor für die korrekte Anwendung des Medikaments zu verschlucken.

- Unternehmensumfeld: Einige vielversprechende Lösungen haben sich nicht durchgesetzt, weil diese mit den Prozessen, den Geschäftsmodellen oder der Denkweise der Unternehmen unvereinbar waren. So haben einige grosse Pharma- und Life-Sciences-Unternehmen erfolglos versucht, «digitale Inkubatoren» zu gründen, um neue digitale Lösungen auf den Markt zu bringen.

- Erstattungsmodelle: Es erweist sich oft als schwierig, die neue Technologie mit Kostenträgern zu vereinbaren, weil etablierte Erstattungsmodelle fehlen.

Oft fehlen klare Aufgabenverteilungen

Eine weitere Hürde bei der Markteinführung von digitalen Produkten sind Mängel bei den automatisierten Prozessen, den Schnittstellen und generell bei der IT-Infrastruktur. Unternehmen sollten sicherstellen, dass sich das Produkt nahtlos in den Behandlungspfad einfügen lässt. Hier empfehlen die Autoren des Papiers «From Pilot To Scale» von PWC mit Drittanbietern zusammenzuarbeiten und zeit- und kostenintensive Arbeit auszulagern.

In der Praxis gibt es der Analyse zufolge ausserdem oft eine Lücke zwischen der Entwicklung auf globalem Level und den Launches in den einzelnen Märkten und Ländern. Hier fehlten klare Absprachen und Aufgabenverteilungen. Auch fast die Hälfte der von PWC befragten Experten empfinden Abstimmungsprobleme bei der Einführung von Digitalprodukten als grosses Hindernis.