Studie: Herzmedikament könnte Metastasen stoppen

Ein Forscherteam von ETH, USB, USZ und KSBL fand heraus, dass das etablierte Herzmedikament Digoxin bei Brustkrebs Metastasen verhindern könnte.

Loading

Ein Forscherteam von ETH, USB, USZ und KSBL fand heraus, dass das etablierte Herzmedikament Digoxin bei Brustkrebs Metastasen verhindern könnte.

Markus Preuss, Leiter des Medbase Gesundheitszentrums Oerlikon, ist überzeugt: Medbase bietet Ärzt:innen mehr Zeit für Patient:innen, flache Hierarchien und individuelle Karrieremöglichkeiten. Finden auch Sie Ihren Platz – unkompliziert in der Bewerbersprechstunde!

7,65 Millionen Franken sollen zusätzlich in die Weiterbildung von Ärzten in den Spitälern der kantonalen Spitalliste fliessen.

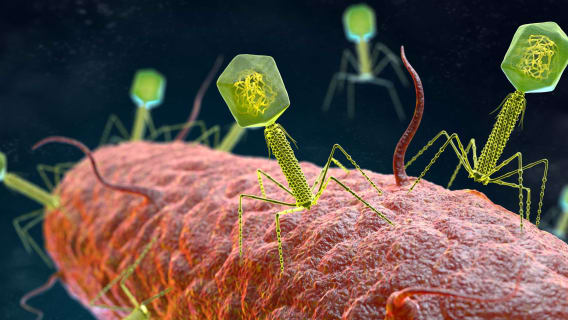

Forschende der ETH Zürich entwickeln neuartige Phagentherapie gegen Antibiotika-Resistenzen bei Blasenentzündungen.

Das Kantonsspital St. Gallen, die ETH Zürich und die Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa planen eine gemeinsame Professur für medizinische Innovation.

Forschende aus der Schweiz haben ein chirurgisches Pflaster mit Sensorfunktion entwickelt. Damit können nach einer Operation im Bauchraum Wunden verschlossen werden.

Bei einer Patientin traten nach einer Darmspiegelung unerwartet schwere Komplikationen auf. Das Bundesgericht stellt nun klar: Die Ärztin aus dem Kanton Aargau kann sich auf die «hypothetische Einwilligung» der Patientin berufen.

Neue Studie aus den USA wirft Fragen auf: Wettbewerb allein garantiert keine besseren Operationsergebnisse.

Während der Ausbildung nimmt das Einfühlungsvermögen von angehenden Ärztinnen und Ärzten tendenziell ab: Das besagt eine neue Studie.