Die Legionärskrankheit – auch Legionellose oder Legionellen-Pneumonie genannt –, ist eine schwere Form der Lungenentzündung. Sie wurde erstmals 1976 anlässlich einer Tagung der Kriegsveteranenvereinigung in den USA bekannt: «The American Legion» in Philadelphia hiess der Anlass, nach welchem 221 Männer an einer untypischen Lungenentzündung erkrankten. 34 Personen starben daran. Wie später nachgewiesen werden konnte, waren Bakterien der Art Legionella pneumophila in der Klimaanlage eines Hotels die Verursacher der Epidemie.

Die Legionärskrankheit ist weltweit verbreitet, allerdings wird sie in warmen Ländern öfter beobachtet als in unseren Breiten. Die Ansteckung erfolgt hauptsächlich über das Einatmen von zerstäubten Wassertröpfchen (Aerosole), die Legionellen enthalten.

Weil sich die Bakterien in 25 bis 45 Grad warmem, stehendem Wasser am besten vermehren, kommen sie auch in von Menschen geschaffenen Wassersystemen, zum Beispiel in Duschen, Whirlpools und Kühltürmen, vor. Die Identifizierung der Infektionsquellen sei jedoch schwierig und gelinge auch in Ausbruchsuntersuchungen selten. «Über 80 Prozent der Fälle treten sporadisch, beziehungsweise als Einzelfälle auf», schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) im aktuellen

Bulletin.

Demografie der Fälle der letzten Jahre

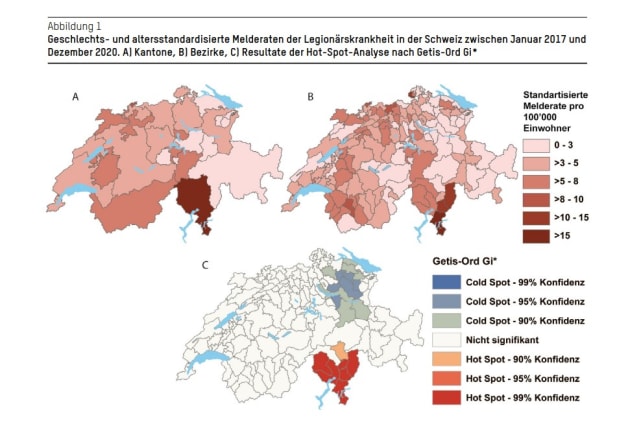

In der Schweiz haben sich die Fallzahlen pro Jahr in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. 2018 erreichten sie mit 567 Fällen einen Höchstwert; 2019 wurden 530 und 2020 435 Fälle gemeldet. Die Fallzahlen und Melderaten sind laut BAG regional sehr unterschiedlich.

Zwischen Januar 2017 und Dezember 2020 wurden 1603 sichere oder wahrscheinliche Legionärskrankheitsfälle registriert, welche die Einschlusskriterien der Studie erfüllten. Die Erkrankung betraf mehrheitlich Männer (69,1%).

Das Durchschnittsalter aller Fälle betrug 65 Jahre (Bereich 17–99), der Altersmedian lag bei 66 Jahren. Der Grossteil der Fälle war zum Zeitpunkt der Meldung hospitalisiert (88,6%). Zum Meldezeitpunkt waren 73 Personen bereits verstorben (4,6%).

Höchste Melderate in der Schweiz

Im Jahr 2000 lagen die Melderaten der Legionärskrankheit bei 0,9 Fällen pro 100'000 Einwohner: 2020 erreichten sie 5 Fälle pro 100'000 Einwohner. Nach einem Höchstwert im Jahr 2018 (6,3 pro 100'000 Einwohner) gingen die Fälle 2019 und 2020 zurück.

Laut BAG haben die Fälle in den meisten europäischen Ländern zugenommen. «Die Schweiz weist jedoch eine der höchsten Melderaten auf», gibt das BAG zu denken.

Global präsentiere sich ein starkes saisonales Muster mit den höchsten wöchentlichen Melderaten in der nördlichen Hemisphäre im August (Juni im Jahr 2018).

Im Covid-19-Pandemie-Jahr 2020 wurden weniger Fälle gemeldet als aufgrund der Vorjahre erwartet wurden. Das zeigen BAG-Analysen, die parallel zu dieser Studie durchgeführt wurden.

Höchste Melderate in Lugano

Wie die Abbildung links zeigt, weisen die Fallzahlen und Melderaten eine ungleiche regionale Verteilung auf. Die über die vier Studienjahre gemittelte jährliche, nach Alter und Geschlecht standardisierte Melderate war im Kanton Tessin mit 15,8 Fällen pro 100'000 Einwohner am höchsten.

Mit 22,9 Fällen pro 100'000 Einwohner sticht Lugano als der Bezirk mit der höchsten Melderate heraus. Sieben von acht Tessiner Bezirken und ein angrenzender Bezirk des Kantons Graubünden wurden mithilfe der «Getis-Ord Gi»-Statistik als «Hot Spots» identifiziert. Zu den «Cold Spots» zählen laut BAG einzelne Bezirke der Ost- und Zentralschweiz. Woran liegt das?

Die Faktoren

Das BAG stellt fest, dass die Faktoren

- Menschen-Dichte,

- Abwasserreinigungsanlagen,

- Kompostieranlagen oder

- die natürlichen Infektionsquellen wie Seen und Flüsse

keinen grossen Einfluss auf die Melde raten hatten.

Zusammengefasst soll die Luftverschmutzung auf die Häufigkeit der Legionärskrankheit in der Schweiz einen Einfluss haben. Dabei sollen grossräumig wirkende Faktoren die Fallzahlen beeinflussen, selbst wenn keine Punktquellen identifiziert werden konnten. Das Verständnis dieser Faktoren helfe bei der Vorhersage von Fallschwankungen und bei der Planung von Präventivmassnahmen, so das BAG.