Une équipe de recherche dirigée par Andrea Martani, de l’Institut d’éthique biomédicale de l’Université de Bâle, a mené une étude qualitative sur l’expérience du personnel soignant et encadrant en Suisse dans le cadre de l’accompagnement de patients âgés lors de traitements de médecine de la reproduction.

Les résultats ont été publiés dans «Ethik in der Medizin».

«C'est notre quotidien»

Le sujet est d’une actualité brûlante : de plus en plus de personnes choisissent d’avoir un enfant tard dans leur vie, pour des raisons professionnelles, sociales ou personnelles. En conséquence, les demandes adressées aux centres de médecine de la reproduction par des personnes en âge parental avancé (APA) sont en augmentation. Pourtant, peu d’études ont jusqu’ici exploré les implications concrètes pour les professionnels de santé.

Dans cette étude récente, des entretiens qualitatifs ont été menés auprès de 15 professionnels travaillant en Suisse avec des patientes et patients relativement âgés qui souhaitent concrétiser leur désir d’enfant grâce à la procréation médicalement assistée (PMA). Le groupe de patients concerné comprend majoritairement des personnes âgées de 40 à 45 ans. Au-delà de 45 ans, et tout particulièrement pour les femmes, les demandes sont jugées «peu communes» par les professionnels interrogés.

Les entretiens ont été menés à l’aide d’un guide semi-structuré, puis analysés selon la méthode de l’analyse thématique.

«Want-it-all-attitude»

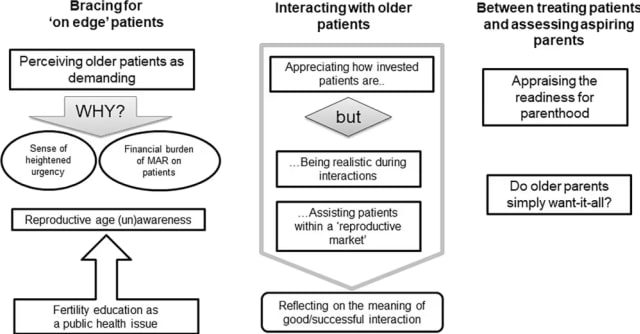

L’un des principaux résultats de l’étude met en lumière la perception de ces patients comme particulièrement exigeants. Plusieurs participants ont évoqué des attentes élevées, un fort besoin d’information ainsi qu’une implication émotionnelle très intense.

Source: (Martani et al., 2025)

Ces situations exigent non seulement une grande patience, mais aussi une adaptation constante de la communication et de la prise en charge.

Selon certains spécialistes interrogés, une attitude qualifiée de «want-it-all attitude» – le désir d’avoir à la fois un enfant en bonne santé, des résultats immédiats et une prise en charge complète, idéalement sans contraintes – serait fréquemment observée dans ce groupe de patients.

Entre empathie et recommandations réalistes

De telles attentes peuvent générer des tensions, en particulier lorsque les évaluations médicales et les responsabilités éthiques entrent en conflit avec des aspirations jugées irréalistes.

Certains professionnels ont rapporté avoir ressenti une pression marquée dans des situations où des patients affirmaient être prêts à «tout essayer», malgré des chances de succès très faibles. Ces moments cristallisent les tensions entre les limites médico-éthiques et la volonté de proposer un accompagnement empathique.

Qui décide de qui peut devenir parent?

Une autre question soulevée par l’étude concerne l’évaluation, par les professionnels, de l’aptitude d’une personne relativement âgée à devenir mère ou père. Les réponses oscillent entre réserve professionnelle et malaise personnel. En l’absence de lignes directrices claires, l’incertitude persiste.

Cette situation place les professionnels dans une position éthiquement délicate: bien qu’ils soient formés à la médecine, ils peuvent se retrouver à jouer un rôle de juge moral. Or, un tel positionnement peut rapidement glisser vers une posture paternaliste, voire discriminatoire, comme le soulignent les auteurs de l’étude.

L’étude met en évidence les nombreux défis auxquels sont confrontés les spécialistes de la médecine de la reproduction: ils sont sollicités non seulement sur le plan médical, mais également sur les plans communicationnel et éthique. Les chercheurs plaident en faveur d’un débat sociétal plus large, ainsi que pour l’élaboration de lignes directrices spécifiques à la prise en charge de cette population de patients.