Das Thema wurde in der Branche ja bereits mehrfach debattiert: Im Februar stellte beispielsweise eine

Harvard-Studie im JAMA fest, dass die Mortalität von Spitalpatienten tiefer sei, wenn sie von einer Ärztin statt einem Arzt betreut worden waren. Jetzt doppelt das

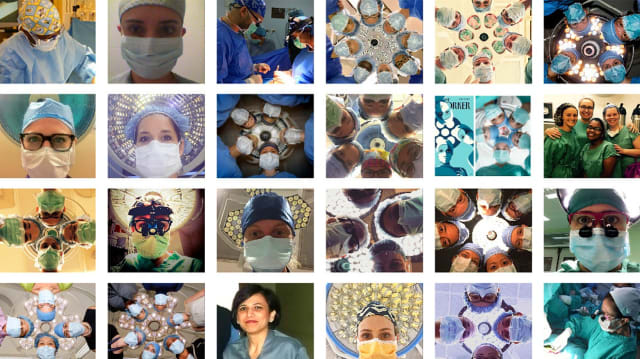

BMJ respektive die Universität Toronto nach. Das Ergebnis einer Studie, bei der knapp 105'000 invasive Eingriffe überprüft wurden: Patienten, die von einer Chirurgin operiert wurden, hatten eine leicht tiefere Mortalitätsrate, als wenn ein Mann den Eingriff vornahm.

Konkret wertete das Team unter Leitung des Urologen Raj Satkunasivam die Ergebnisse von 104'630 Patienten aus, die von insgesamt 3'314 Chirurgen behandelt worden waren – darunter 774 Frauen. Wieviele starben in den 30 Tagen danach? Wie oft fanden sich Komplikationen, wie oft mussten die Betroffenen zurück ins Spital?

Insgesamt 25 verschiedene Eingriffe wurden dabei beobachtet – vom Bypass über das neue Hüftgelenk bis zur Kraniotomie. Das Fazit: Bei den Chirurginnen war die Mortalitätsrate leicht tiefer als bei den Chirurgen. Bei den Komplikationen und den readmission rates liessen sich aber keine klaren Unterschiede festmachen. Über alle Aspekte ergab sich bei 11,1 Prozent der Patienten von Chirurginnen ein Folgeproblem – während die Quote bei den Chiurgen 11,6 Prozent erreichte.

Wo wären die Zusammenhänge?

Natürlich betonen die Autoren, dass sie keineswegs Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge aufzeigen können. Die Resultate, so warnen sie, «unterstützten es nicht, dass man in der klinischen Praxis einen Chirurgen wegen des Geschlechts wählen sollte».

Die Grundannahme ist ja nicht ganz neu – man weiss, dass Ärztinnen und Ärzte tendenziell einen unterschiedlichen Stil haben. Das Spezielle an der neuen BMJ-Studie war, dass sie auf die Chirurgie fokussierte, ein Feld also, das ohnehin ziemlich männlich ist. Sowohl bei den beobachteten Chirurgen wie bei den Patienten berechneten die Forscher dabei Faktoren wie Erfahrung, Alter und Fallzahlen beziehungsweise Alter, Geschlecht, Case-Mix et cetera ein, beziehungsweise sie adjustierten das.

Keine Unterschiede bei Notfällen

Gar keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern wurden bei Not-Eingriffen spürbar. Was ahnen lässt, das die Auswahl beziehungsweise die Vor- und Nachbetreuung eine Bedeutung haben könnte. Zur Erklärung erinnert das Team in Toronto an andere Erhebungen, wonach sich Ärztinnen eher an die Richtlinien halten, «patientenzentrierter» sind und besser kommunizieren

Am Ende kommen die Autoren zu einem simplen Schluss: Ihre Daten fördern die Einsicht, dass es gut wäre, mehr Chirurginnen zu haben. In der Studie selber waren nur 23,4 Prozent der Chirurgen, die man beobachten konnte, weiblich. Und nur 12 Prozent der Patienten waren von Frauen operiert worden.

Interpretationen: Was den kleinen Unterschied ausmachen könnte

Die erwähnte

Studie der Harvard University hatte Daten von 1,5 Millionen Spitaleintritten ausgewertet. Hier standen ältere Spitalpatienten im Fokus. Wurden sie von Ärztinnen betreut, hatten sie eine um 0,42 Prozentpunkten tiefere Mortalitätsrate (11,07 gegenüber 11,49 Prozent). Auch bei der Wiedereintrittsrate nach Komplikationen schnitten die Frauen besser ab: Ihre Rate lag 0,55 Prozentpunkte tiefer als die der Männer (15,02 gegenüber 15,57 Prozent).

Die Differenz wirkt auf den ersten Blick bescheiden, ist aber «klinisch signifikant» – denn unter dem Strich, auf die ganze USA berechnet, kamen die Autoren zu einer Differenz von jährlich 32'000 weniger Todesfällen.

Stark bei herkömmlichen Krankheiten

Analysiert wurden immerhin die Daten von mehr als einer Million Patienten im Alter von 65 und mehr, welche zwischen 2011 und 2014 insgesamt 1,5 Millionen mal hospitalisiert und von 18'751 Ärztinnen und 39'593 Ärzten behandelt wurden.

Die Ärztinnen schnitten vor allem in der Behandlung von herkömmlichen Krankheiten wie Infektionen der Atemwege, Blasenentzündungen oder Herzrythmusstörungen besser ab als ihre männlichen Kollegen.

«Das Geschlecht des Arztes scheint für die kränksten Patienten von besonderer Signifikanz zu sein», folgerte Studienleiter Yusuke Tsugawa, ein Harvard-Professor für Public Health.

Eher gesprächsbereit?

Doch auch hier wagten sich die Autoren nur begrenzt auf die Äste der Erklärung hinaus: Man sei «nicht in der Lage, exakt zu benennen, weshalb weibliche Ärzte bessere Resultate erzielen als männliche Ärzte.» Männer, so eine Vermutung, gehen womöglich weniger geflissentlich vor, wenn sie komplexe Probleme lösen müssen: Vielleicht hielten sich die Frauen stärker an die Vorschriften. Oder aber sie seien eher bereit, knifflige Fragen mit Kollegen zu besprechen als Männer.

In der Branche selber war die These aus Harvard nicht ganz überraschend. Es gibt ja seit längerem Erklärungen für die Unterschiede, die nun dingfest gemacht wurden.

- Eine Studie 2008 hatte ergeben, dass Ärztinnen bei der Behandlung von Diabetes-2-Patienten bessere Resultate erzielten (oder anders formuliert: dass die Patienten von Ärztinnen bei den entscheidenden Werten besser eingestellt waren als die Patienten, welche von Männern betreut wurden).

- Ein Jahr später, 2009, zeigte eine andere Untersuchung, dass sich Ärztinnen bei der Behandlung von Herzpatienten viel enger an die Richtlinien für den Medikamenteneinsatz hielten – sie waren also, wenn man so sagen will, disziplinierter.

- Auf eine weitere Ebene verwies eine ältere Studie, erschienen bereits 1996: Sie deutete an, dass Ärztinnen ihren Patienten engagierter präventive Massnahmen ans Herz legten als die männlichen Kollegen.

- Die Autoren einer amerikanischen Beobachtungsstudie fanden ferner im Jahr 2002, dass Ärztinnen in der Grundversorgung «patientenzentrierter» kommunizierten – und sie massen aus, dass sie sich für die Konsultationen 10 Prozent mehr Zeit nahmen als Ärzte.

- Dass Ärztinnen allgemein «patientenzentrierter» arbeiteten und dass die Patienten wiederum zufriedener waren mit ihnen, besagte auch eine Umfrage aus der Boston University 2000. Denkbar wäre, dass sich dies ebenfalls in den jetzt gemessenen Qualitätswerten ausdrückt – etwa weil sich dieser Stil positiv auf die Adhärenz auswirkt.

Doch dies führt ins Feld der Vermutung. Eine bemerkenswerte Überlegung brachte jener

Medinside-Leser ins Spiel, der

zum Beitrag über die Harvard-Studie die Frage stellte: «Wurde untersucht, ob der Anteil von Teilzeitarbeitenden unter den Frauen signifikant höher war?»

Dass die Be- und Überlastung des medizinischen Personals ein Sicherheits- und Qualitätsfaktor ist, gehört ja zu den Binsenwahrheiten der Branche.