Wir leben immer länger und wollen die gewonnenen Lebensjahre bei bester Gesundheit geniessen dürfen. Gleichzeitig sollte diese Entwicklung für möglichst alle Menschen bezahlbar sein. Aktuell steigen aber die Gesundheitskosten kontinuierlich an und die Ursachen dafür sind vielfältig. Eine Ursache findet sich im sog. Eroom-Gesetz. Nach diesem verdoppeln sich die Kosten für die Entwicklung neuer Medikamente alle neun Jahre.

Während die Wirkstoffentdeckung immer zeitaufwändiger und teurer wird, gilt für die Informationstechnologie (IT) ein gegenteiliges Gesetz: Gemäss «Moore’s Law» werden Computer-Chips immer schneller und billiger, da sich die Anzahl Transistoren pro Flächeneinheit alle knapp 20 Monate verdoppelt. Als Konsequenz erhöht sich die Leistungsfähigkeit der IT stetig und die Kosten bleiben dabei gleich oder sie sinken sogar. Dieser Trend steht damit in krassem Gegensatz zu dem in der Medikamentenentwicklung beobachteten Phänomen – nicht umsonst ist «Eroom» die rückwärtsgeschriebene Version von «Moore». Angesichts dieser beiden gegenläufigen Entwicklungen stellt sich die Frage, ob die Gesundheitsbranche nicht auch vom «digitalen Rückenwind» profitieren und signifikante Verbesserungen ohne wesentliche oder sogar mit negativen Kosteneffekten erzielen kann.

«Datenspenden» als Mittel gegen «Eroom’s Law»

Im kürzlich erschienenen Buch «Die digitale Pille» (Fleisch, E. et al. (2021): Die digitale Pille, Campus.). werden Ansätze aufgezeigt, wie die von Moore erklärten Technologieverbesserungen dabei helfen können, das Gesetz von Eroom abzufedern und so die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen zu dämpfen. Einer dieser Ansätze kann mit dem Slogan «Datenspenden ist das neue Blutspenden» überschrieben werden. Was ist damit gemeint? Wenn Individuen ihre Gesundheitsdaten spenden, könnte analog einer Blutbank eine umfassende Datenbank für das Gemeinwesen aufgebaut werden.

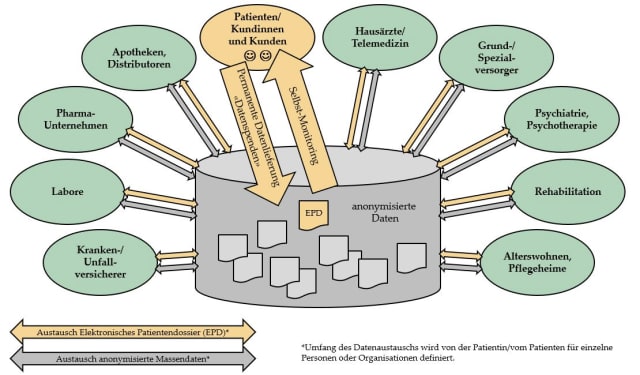

Auf Basis der in einer solchen Datenbank enthaltenen Realweltdaten können Medikamente viel effizienter entwickelt werden, da z.B. reale Daten undankbare Kontrollgruppen ersetzen können, die in Studien nur ein Placebo erhalten. Wird der Datenschatz mit künstlicher Intelligenz verknüpft, lassen sich zudem Diagnosemethoden und Behandlungsmöglichkeiten optimieren, weil beispielsweise das Wissen zu Vorerkrankungen, Nebenwirkungen und Spätfolgen mit dem riesigen Datenpool besser erforscht werden kann. Ebenso ist es bei neuen Krankheiten oder Epidemien möglich, in die Daten-Vergangenheit zu reisen, um die Entstehung zu analysieren, daraus zu lernen und schlussendlich die gewonnenen Erkenntnisse in der Gegenwart anzuwenden. Im Idealfall beteiligen sich schlussendlich alle Stakeholder am Datenaustausch der individuellen Patienteninformationen und anonymisierten Massendaten. Sie profitieren dann von einer umfassenden und aussagekräftigen Datenbasis für effiziente Weiterentwicklungen und wirken mit, eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten zu schaffen.

Das Elektronische Patientendossier als Infrastruktur der Datenspende

Die Herausforderung dieses Vorschlags besteht darin, von der heute rechnungsbezogenen zu einer patientenbezogenen Logik der Datengenerierung umzustellen. Ein Vehikel dazu wäre das Elektronische Patientendossier (EPD). In ihrem persönlichen EPD könnte jede Person ihre Gesundheitsdaten digital an einem zentralen und sicheren Ort sammeln. Das EPD bietet die Infrastruktur, auf deren Basis Individuen durch anonymisiertes «Spenden» ausgewählter im EPD enthaltenen Daten der Allgemeinheit im oben beschriebenen Sinne dienen können.

Der Nutzen des Elektronischen Patientendossiers für das Individuum

Das Anlegen eines EPD kann nicht nur der Allgemeinheit dienen, sondern liegt auch im Eigeninteresse der individuellen Person. EPDs haben eine Vielzahl von Vorteilen für das Individuen. Wenn Gesundheitsfachpersonen einen einfachen Zugriff auf behandlungsrelevante Dokumente haben, können sie z.B. rasch und effizient handeln. Wird dieses EPD stetig und automatisch (z.B. via Wearables) mit eigenen Gesundheitsinformationen wie Blut- und Herzdaten versorgt, wird es möglich,

- den eigenen Gesundheitszustand permanent zu steuern, zu überwachen und damit die Prävention zu verbessern, um Behandlungskosten gar nicht entstehen zu lassen,

- im Falle einer notwendigen Behandlung effizient und wirksam versorgt zu werden und dabei Doppelspurigkeiten zu vermeiden,

- die Sicherheit einer korrekten Diagnose und Therapie zu erhöhen und das Risiko von Fehlentscheiden zu senken.

Vertrauen der Patientinnen und Patienten ist entscheidend für den Erfolg

Bei allen Vorteilen des EPD sollte jedoch nicht vergessen werden, dass persönliche Gesundheitsinformationen zu den sensibelsten Daten überhaupt gehören. Die wirksame Verschlüsselung des EPD und die Sicherstellung der Anonymität der gespendeten Daten sind somit zwingende Voraussetzungen für den Erfolg dieses Instruments. Es braucht das breite Vertrauen der Bevölkerung, das zuerst erarbeitet werden muss. Die Erfolgsfaktoren dafür sind eine umfassende gesetzliche Grundlage, zuverlässige und glaubwürdige Instanzen, sichere Technologien und nicht zuletzt die sorgfältige und zielgruppenorientiere Kommunikation.

Institutionen und Projekte für die Orchestrierung werden benötigt

Um die Vorteile des Datenaustauschs fruchtbar machen zu können, sind jedoch nicht nur Schnittstellen und branchenübergreifende technische Standards. Es bedarf neben der Transformationsbereitschaft vor allem der Transformationskompetenz und damit verbunden auch der Fähigkeit, mit unterschiedlichen Akteuren in einem Ökosystem zusammenwirken zu können.