Spital Emmental gehört zu den Swiss Memory Clinics

Die Memory Clinic der Alterspsychiatrie des Spitals in Burgdorf wurde als Mitglied des Vereins Swiss Memory Clinics aufgenommen.

Loading

Die Memory Clinic der Alterspsychiatrie des Spitals in Burgdorf wurde als Mitglied des Vereins Swiss Memory Clinics aufgenommen.

Physio-, Ergo- und Logopädie, Ernährungsberatung, neuropsychologische Angebote – das Zentrum bündelt die wichtigen Disziplinen für die neurologische Rehabilitation.

Im Interview erklärt Neurologe Urs Fischer, Chefarzt am Inselspital Bern, was die Ergebnisse der CATALYST-Studie für die klinische Praxis bedeuten – und warum alte Leitlinien überdacht werden sollten.

Die US-Stiftung fördert seit 25 Jahren Parkinson-Forschung. Nun erhält die Klinik für Neurologie am Universitätsspital Zürich eines von weltweit 8 Fellowships, um die nächste Generation von Parkinson-Experten auszubilden.

Für seine internationale Studie zu Mycoplasma pneumoniae erhielt Patrick M. Meyer Sauteur von der Schweizerischen Gesellschaft für Infektiologie den ersten Preis.

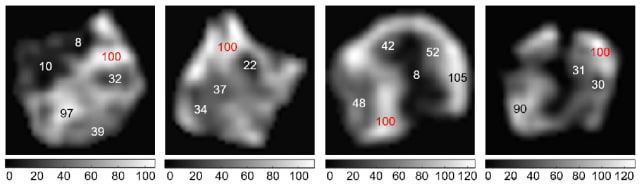

Bewusstlos, aber nicht unbewusst: Menschen mit schweren Hirnverletzungen haben wohl häufiger noch kognitive Fähigkeiten als bisher gedacht.

Andreas Schoenenberger wechselt von der Thurmed-Gruppe ans Stadtspital. Er wird damit auch Mitglied der Spitalleitung.

Die 2-Jahres-Revisionsraten bei Hüft- und Knieprothesen sinken weiter leicht oder bleiben stabil. Die Daten deuten eine zunehmend einheitliche Versorgungsqualität in der Schweiz an.

Eine grosse Erhebung in sieben Ländern zeigt: Dort, wo Pflege stark vertreten ist und Arbeitsumgebungen stimmen, bleiben Ärztinnen und Ärzte länger im Beruf.