Wieso der Stroke-Patientenpfad?

Der Schlaganfall ist eine Erkrankung mit akutem Beginn aber chronischem Verlauf, weshalb ein vollumfänglicher Patientenpfad vom Zeitpunkt des Ereignisses bis hin zur Integration des oder der Betroffenen zurück in den Alltag nötig ist.

In der Schweiz ist der Schlaganfall die dritthäufigste Todesursache, die wichtigste Ursache einer bleibenden Behinderung im Erwachsenenalter und die häufigste lebensbedrohliche neurologische Erkrankung [1]. Bis 2040 ist, laut unseren Berechnungen, mit einer Zunahme von rund 41% der absoluten Anzahl Schlaganfälle zu rechnen, von über 20'000 auf knapp 30'000 [2]. Neben dem Schicksalsschlag für die Patient:innen und deren Angehörigen entstehen durch einen Schlaganfall auch immense Gesundheitskosten. So belaufen sich laut dem Universitätsspital Zürich allein die direkten Gesundheitskosten (Kosten in der Akutbehandlung) in der Schweiz auf über CHF 700 Mio. pro Jahr [3]. Der Druck auf die Leistungserbringenden steigt und eine Optimierung des gesamten Stroke-Patientenpfades wird unumgänglich.

Den ausführlichen Bericht können Sie hier herunterladen. Denkanstösse zur Optimierung

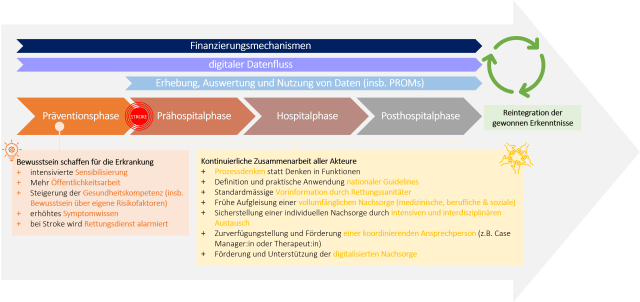

Insgesamt sind die einzelnen Teilprozesse des Stroke-Patientenpfades, insbesondere die akute Behandlung, gut organisiert. Jedoch sind sie untereinander noch nicht integriert, was sich besonders beim Übergang von der Hospital- in die Posthospitalphase manifestiert (z.B. fehlende vollumfängliche Koordinationsstelle für Patient:innen). Kantonal unterschiedliche Regelungen und aktuelle Finanzierungsmechanismen sorgen für eine Aufsplitterung des Patientenpfades und erschweren integrative Bemühungen. Die Konsequenzen dieser Fragmentierung sind Zeitverzögerungen, Fehlanreize, Informationsverluste, Ressourcenverschwendungen und erhöhte Kosten.

Abbildung 1: Schematische Darstellung des aktuellen Stroke-Patientenpfades

Besonders kritisch für einen integrierten Stroke-Patientenpfad sind eine generelle Steigerung der Gesundheitskompetenz, eine individualisierte Nachsorge durch innovativere Rehabilitationsmodelle und die Erfassung von PROMs.

Abbildung 2: schematische Darstellung des integrierten Stroke-Patientenpfades

Bewusstsein schaffen

Konkret sollten Anstrengungen zu nationalen Aufklärungskampagnen intensiviert werden. Die Region Tirol hat in seinem Grossprojekt «Integrierter Patientenpfad/Behandlungspfad Schlaganfall» gezeigt, dass durch Zusammenarbeit aller Akteure signifikante Verbesserungen der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung erreicht werden können [4]. Nur schon mit dem Wissen, dass bei einem Schlaganfall sofort dem Notruf angerufen werden soll, können unnötige Zeitverzögerungen verhindert werden (z.B. durch Anfahren eines für den Schlaganfall unzureichenden Zielspitales) [5]. Weiter können durch die praktische Anwendung nationaler Leitlinien als Grundlage (z.B. «Prähospitalphase beim akuten Hirnschlag» der Schweizerischen Hirnschlaggesellschaft) Übergänge integrierter ablaufen.

Prozessdenken statt denken in Funktionen

Aufgrund der hohen Komplexität des Krankheitsbildes Schlaganfall ist eine vollumfängliche und individuelle Nachsorge nötig. Dies verlangt intensiver und interdisziplinärer Austausch zwischen Therapierenden und Therapiekoordinierenden. Hier können die Förderung und Ausweitung des Case Managements zukunftweisend sein. Alternativ könnten auch Therapeuten die koordinierende Funktion übernehmen (vgl. therapie-lotsen.de). Eine digitalisierte Nachversorgung durch beispielsweise Teletherapie, Apps oder dem Einsatz von NeuroRobotics kann den Fachkräftemangel auffangen und weiter unterstützend wirken. Es sollte generell eine Verlagerung zur ambulanten Therapie stattfinden und ambulante Rehazentren, welche Physio-, Ergo- und Logotherapie, Forschung, Robotik, etc. unter einem Dach vereinen, konzipiert werden. [5]

Finanzierungsmechanismen, Daten und Digitalisierung

Entsprechend braucht es Finanzierungsmechanismen: eine einheitliche Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen, PROMs zur weiteren Vermeidung von Fehl-Incentivierungen und Ermöglichung einer kontinuierlichen Optimierung des Pfades sowie generelle (finanzielle) Förderung bzw. Unterstützung für die Anwendung von Technologie und der Digitalisierung.

Als nicht-elektive (notfallmässige) Situation ist die PROMs-Erfassung beim Schlaganfall herausfordernd [6]. Die PRO-Daten sind für eine Optimierung des Pfades, insbesondere im Anbetracht der hohen Anforderungen an die Rehabilitation, notwendig. In Anbetracht dessen und der künftig steigenden Zahlen, ist es umso wichtiger, dass eine gemeinsame Plattform für die nationale PROMs-Erfassung vorangetrieben wird [7].

Eine erfolgreiche Umsetzung des Elektronischen Patientendossiers würde nicht nur die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure erleichtern und die Patientensicherheit erhöhen, sondern auch mithelfen, Kosten zu sparen.

Über Muller Healthcare Consulting

Die Beratungsgesellschaft

Muller Healthcare Consulting GmbH wurde 2014 von François Muller gegründet. Das Unternehmen mit Büros in der Schweiz und in Luxemburg bietet Institutionen des Gesundheitswesens Beratungsdienstleistungen an. Muller Healthcare Consulting verfügt über eine Expertise in der Optimierung klinischer und nicht-klinischer Prozesse, in der Entwicklung von innovativen Geschäftsmodellen sowie in gesundheitsökonomischen Fragestellungen. Muller Healthcare Consulting unterstützt Spitäler, Psychiatrien, Pflegeheime und andere Leistungserbringer im Gesundheitswesen, aber auch Regierungen in Strategie-, Prozess- und Organisationsfragen.

Literatur

- Welt-Schlaganfalltag | 29. Oktober 2022 – SNG. Accessed November 7, 2022.

- Schweizerisches Gesundheitsobservatorium (OBSAN). Hirnschlag. 2020.

- Schlaganfall – Universitätsspital Zürich. Accessed November 10, 2022.

- Willeit J, Kiechl S, Saltuari L, Furtner M, Matzak H. Auftraggeber: Geschäftsführender Ausschuss: Projektleitung: Ärztliche Projektleitung: Steuerungsgruppe.; 2011

- Anonyme:r Interviewpartner:in. Persönliche Interviews. March 2022.

- Bilger S, Müller A, Rüter F, Kappes A, Laubach K, Meier CA. Patient Reported Outcome Measures (PROMs): Patienten-zentriertes Feedback zur Steuerung von Gesundheit und System.

- Viktoria Steinbeck A, Ernst SC, Pross C. Patient-Reported Outcome Measures (PROMs): ein internationaler Vergleich Herausforderungen und Erfolgsstrategien für die Umsetzung von PROMs in Deutschland.