Herzinfarkte und der plötzliche Herztod werden grösstenteils durch Hochrisiko-Plaques verursacht. Diese bestehen aus Cholesterinablagerungen mit grossem Volumen, welche durch eine dünne natürliche Barriere, die fibröse Kappe, vom Blutstrom getrennt sind.

Reisst die Kappe ein, bilden sich Blutgerinnsel und es kommt zu einem Herzinfarkt. Solche Hochrisikoplaques zu stabilisieren und ein Aufbrechen zu verhindern, ist eines der wichtigsten Ziele in der Herzgefässmedizin.

Cholesterinsenker (Statine) können zu einem gewissen Grad die Grösse der Plaques reduzieren. Statine senken den Cholesterinspiegel um 40 bis 50 Prozent, diese Senkung reicht aber bei Patientinnen und Patienten mit deutlich erhöhten Ausgangswerten nicht aus.

Bisher bekannt war, dass der injizierbare Cholesterinsenker Alirocumab (Antikörper gegen das PCSK9-Enzym in den Leberzellen) zu einer zusätzlichen Reduktion der verbleibenden Cholesterinmenge von bis zu 60 bis 70 Prozent führt.

Nun ist es einem internationalen Forschungsteam unter Leitung des Inselspitals, Universitätsspital Bern und der Universität Bern, gelungen, die positive Wirkung einer kombinierten Gabe von Statinen und dem neuen Cholesterinsenker Alirocumab bei Herzinfarktpatientinnen und -patienten hochpräzise zu illustrieren.

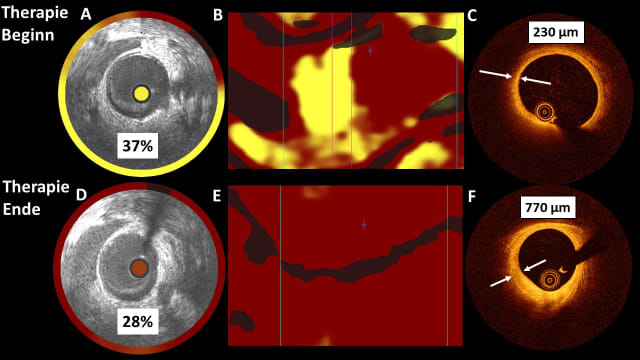

In einer weltweit erstmals eingesetzten Kombination dreier Bildgebungsverfahren wurden eine signifikante Verminderung der Plaque und des Cholesteringehalts sowie eine Verdickung der schützenden Plaque-Kappe in den Herzkranzgefässen nachgewiesen.

Mit Alirocumab und Statin zum Erfolg

Mit der Kombinationstherapie Alirocumab und Statin reduzierte sich die Plaque-Menge in nur 52 Wochen mehr als doppelt so stark in der Gruppe, welche Alirocumab erhalten hatte (2.13 Prozent gegenüber Reduktion um 0,92 Prozent).

Der Cholesteringehalt in den Hochrisiko-Plaques konnte hier um 40 Prozent stärker reduziert werden und die Verdickung der schützenden Kappe war beinahe doppelt so gross (63 Mikrometer statt 33 Mikrometer).

«Die Resultate zeigen, dass eine intensive Cholesterinsenkung zu einem deutlichen Plaque-Abbau und einer Plaque-Stabilisierung führt. Aufgrund der aufwendigen Messmethodik konnte dies erstmalig so nachgewiesen werden. Dies weist darauf hin, dass eine intensive Kombinationstherapie bereits früh nach Herzinfarkt vielversprechend ist», wird Professor Lorenz Räber, Erstautor und Studienleiter, Leitender Arzt an der Universitätsklinik für Kardiologie, Inselspital, Universitätsspital Bern, in der

Medienmitteilung zitiert.

Weltweite Premiere

Mit einer weltweit erstmalig kombinierten Messmethodik wurden die beiden nicht vom Herzinfarkt betroffenen Herzkranzgefässe auf Hochrisiko-Plaques untersucht.

Zum Einsatz kamen

- der intravaskuläre Ultraschall zur Ausmessung der Plaque-Grösse,

- die Nahinfrarotspektroskopie, welche Cholesterineinlagerungen sichtbar machen kann, und schliesslich

- die hochauflösende Optische Kohärenztomographie, mit der man die schützende Kappe auf 10 Mikrometer genau ausmessen kann.

Nach 52 Wochen Therapie wurden die Plaque-Messungen wiederholt.

Die

PACMAN-AMI Studie wurde am 3. März 2022 am Kardiologiekongress des American College of Cardiology (ACC.22) in Washington, USA, als eine der 23 Late Breaking Trials präsentiert und gleichzeitig in der renommierten Fachzeitschrift «Journal of the American Medical Association» (JAMA) veröffentlicht.

Studien zu Folgeinfarkten und Sterblichkeit notwendig

Die PACMAN-AMI-Studie liefert die Basis für ein neues Behandlungskonzept von Herzinfarktpatientinnen und -patienten. «Die Studienergebnisse geben eindrückliche Hinweise darauf, in welchem Ausmass Hochrisiko-Plaques stabilisiert werden können. Inwieweit mit dieser Therapie Folgeinfarkte vermieden und infarktbedingte Todesfälle verhindert werden können, bleibt in Folgestudien zu klären», sagt Konstantinos C. Koskinas, Letztautor der Studie.

Darstellung eines Plaques zu Beginn und am Ende der Therapie mit dem injizierbarem Cholesterinstenker Alirocumab. Der Ultraschall (A und D) zeigt eine Plaque Mengen Reduktion von 37 auf 28%. Die Infrarot-Spektroskopie (B und E) zeigt ausgeprägte Cholesterineinlagerungen (gelb), die nach 52 Therapie vollständig verschwand. Die optische Kohärenztomographie (C und F) zeigt eine erhebliche Verdickung der schützenden Barriere (von 230 auf 770 Mikrometer). (zvg)