Wie werden unheilbar kranke Kinder am Ende ihres Lebens betreut? Fühlen sich die Eltern unterstützt? Und: Wie ergeht es den Fachpersonen, welche die Kinder in den letzten Lebenswochen begleiten? Erstmals wurde dies schweizweit systematisch untersucht – in einer Studie des Kinderspital Zürichs und des Fachbereichs Pflegewissenschaft der Universität Basel.

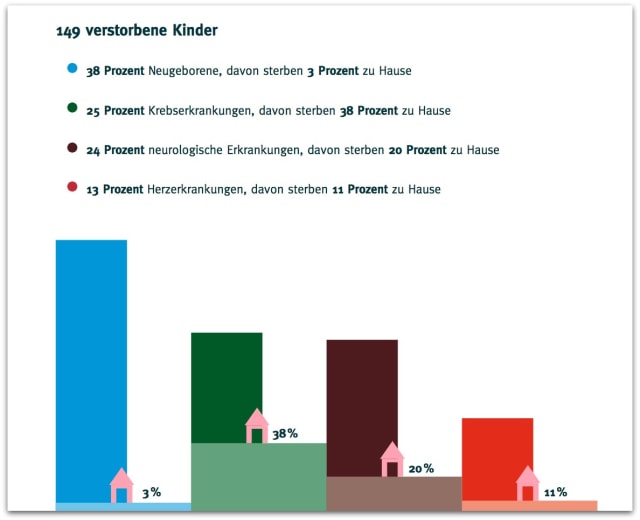

Die «Paediatric End-of-Life Care Needs»-Studie (PELICAN) konzentrierte sich auf die letzten vier Lebenswochen von Kindern und Jugendlichen. Das Team unter der Leitung von Eva Bergsträsser (Kispi) und Eva Cignacco (Uni Basel) befragte 149 Familien, die ihr Kind wegen Herzkrankheiten oder Krebs, wegen neurologischer Erkrankungen oder Krankheiten des Neugeborenen verloren hatten; zudem wurden 48 Fachpersonen interviewt.

Drei Ergebnisse heben Bergsträsser und Cignacco heraus:

- Weniger als eines von fünf Kindern verstirbt zu Hause, die meisten Kinder sterben auf der Intensivstation eines Spitals.

- Krankheit und Tod eines Kindes sowie die Trauer beeinträchtigen das Gesamtgefüge einer Familie auf mehreren Ebenen. Oft folgen Gesundheitsprobleme der Eltern, Herausforderungen in der Partnerschaft und finanzielle Probleme wegen der Krankheitskosten und Erwerbsausfälle. Konkret: Die Auswirkungen des Schicksalsschlages betrafen bei 40 Prozent der befragten Eltern die eigene Gesundheit, bei 35 Prozent die Familie als Ganzes, bei 32 Prozent die Partnerschaft und bei 20 Prozent die finanziellen Ressourcen.

- Für die Fachpersonen wiederum sind ein Mangel an Wissen und fehlende Weiterbildungsmöglichkeiten belastend; moniert wird auch, dass es an Richtlinien für die Betreuung unheilbar kranker und sterbender Kinder fehlt.

Insgesamt entsteht ein zwiespältiges Gesamtbild mit durchaus positiven Grundnoten.

Denn einerseits steht die palliative Betreuung von Kindern in der Schweiz bekanntlich im Anfangsstadium. Bisher gibt es drei spezialisierte Team, angesiedelt in grossen Kliniken, von denen keines länger als 10 Jahre existiert.

PELICAN-Studie: Um wen es ging (Grafik: aus der Studie)

Auf der anderen Seite berichteten die in der PELICAN-Studie befragten Eltern durchaus über gute Erfahrungen und zeigten sich zufrieden mit der Betreuung ihres Kindes. Vor allem die Anstrengungen der Fachpersonen, das Leiden ihres Kindes zu lindern, erhielten sehr gute Beurteilungen.

Beste Urteile in der Onkologie

Wichtig war den Eltern unheilbarer Kinder, dass sie ehrlich informiert wurden – und dass man sie in wichtige Entscheide einbezog.

Unzufriedenheit äusserten die Befragten am ehesten mit der mangelnden Kontinuität und Koordination der Betreuung ihres Kindes.

Dabei waren übrigens die Erfahrungen der Eltern nicht bei allen Krankheitsgruppen gleich: Ging es um neurologisch erkrankte Kinder, so antworteten die Eltern am kritischsten; bei den krebskranken Kinder war die Zufriedenheit mit der gebotenen Betreuung am höchsten. Die Eltern von Neugeborenen machen im Vergleich zu den Eltern der anderen Kinder negativere Erfahrungen, wenn es um die Entscheidungsprozesse ging.

«Was für mich schwierig ist, das sind die Situationen, in denen das Lebensende vor uns steht, und nicht hilfreiche kurative Behandlungen bis fast ans Ende, bis zu den letzten fünf Minuten fortgeführt werden. Man ist immer in Aktion. Und das, obwohl man weiss, der Patient wird sterben.»

Eine Pflegefachfrau, zitiert in der PELICAN-Studie

Ein Fazit der Forscherinnen: Um den Bedürfnissen der Betroffenen gerecht zu werden, wäre ein grösseres öffentliches Bewusstsein wichtig. Dies sei Voraussetzung, um noch mehr Strukturen zu schaffen, die es erlauben, dass Kinder dort behandelt werden und sterben können, wo es ihnen und ihrer Familie entspricht. Und nur dann erfahren die betroffenen Fachpersonen die notwendige Begleitung.

Wunsch nach Palliative-Care-Teams

Gerade die befragten Fachpersonen verspürten offenbar stark die Nachteile einer gewissen Tabuisierung. Sie erkennen die Betreuung sterbender Kinder als wichtige Aufgabe – die jedoch ausserhalb ihres gewohnten, mehrheitlich kurativ ausgerichteten Tätigkeitsrahmens liegt.

Die Fachpersonen wünschen sich, dass in der Gesellschaft und auf politischer Ebene ein stärkeres Bewusstsein dafür entsteht, dass auch Kinder sterben – so eine Aussage der PELICAN-Autorinnen. Spezialisierte Palliative-Care-Teams für Kinder wären für viele eine gewünschte Unterstützung.