So mancher Gesundheitsprofis befindet sich am Rande eines Burn-outs, und zwar nicht nur während der Corona-Pandemie. Oftmals sind solche Gefühle und Zustände subjektiver Natur. Es ist bislang praktisch unmöglich, das Stressniveau quantitativ und «objektiv» abzuschätzen. Es können zwar Blutuntersuchungen durchgeführt werden, was aber aufwendig und nicht sehr genau ist.

Dies könnte sich dank eines tragbaren Minisensors nun ändern. Denn das Stresshormon Cortisol kann auch in nachweisbaren Mengen in Speichel, Urin oder Schweiss gefunden werden. Forscher der ETH Lausanne haben mit dem Startup Xsensio einen Detektionschip entwickelt, mit dem das Stresshormon im Schweiss kontinuierlich gemessen werden kann.

Grosses medizinisches Potential

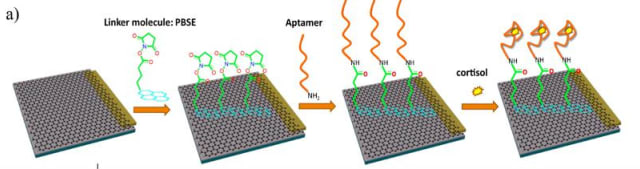

Dieses winzige Gerät kann in einem tragbaren Pflaster direkt auf der Haut platziert werden. Der Sensor ist mit Aptameren, kurzen DNA-Fragmenten oder einzelsträngiger RNA funktionalisiert, die bestimmte Moleküle binden können.

Das Aptamer im Patch trägt eine negative Ladung. Wenn es mit Cortisol in Kontakt kommt, fängt es sofort das Hormon ein, wodurch sich die Stränge auf sich selbst falten und die Ladung näher an die Elektrodenoberfläche bringen. Das Gerät erkennt dann die Ladung und kann somit die Konzentration im Schweiss des Trägers objektiv messen.

So funktioniert der neue Chip: Wechselwirkung zwischen Aptamer und Cortisol (EPFL)

Grosses medizinisches Potential

Bei Menschen, die von stressbedingten Krankheiten betroffen sind, ist der zirkadiane Rhythmus von Cortisol völlig ausser Betrieb. Dieses Ungleichgewicht kann gesundheitsschädliche Folgen haben: Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen oder Burnout. Der Chip könnte es ermöglichen, diese Krankheiten besser zu verstehen und wirksamer zu behandeln.

Der neue Sensor soll nun im Rahmen von Studien an der Uniklinik Lausanne (CHUV) getestet werden, um neue Erkenntnisse über die Funktionsweise eines menschlichen Körpers zu gewinnen. An den Studien werden sowohl gesunde Personen als auch Menschen teilnehmen, die an Cushing-Syndrom oder Morbus Addison und stressbedingter Fettleibigkeit leiden.

Denkbar ist zudem, dass der Chip in naher Zukunft den Weg auch in intelligente Armbänder und Wearables der nächsten Generation finden wird.