T-Shirts für den Blutdruck-Check, Socken für die Messung des Cholesterinspiegels oder smarte Toiletten für die Darmflora: Daten versprechen bessere Vorhersagen über die Gesundheit, ermöglichen aber auch gleichzeitig mehr Kontrolle.

Wie könnte ein künftiges Gesundheitssystem der Schweiz in einer Datengesellschaft aussehen? Und welchen Stellenwert nimmt darin das bekannte Solidaritätsprinzip der Gesundheitsversorgung ein? Diesen Fragen ging eine Studie des Gottlieb Duttweiler Institute nach, im Auftrag der Stiftung Sanitas Krankenversicherung.

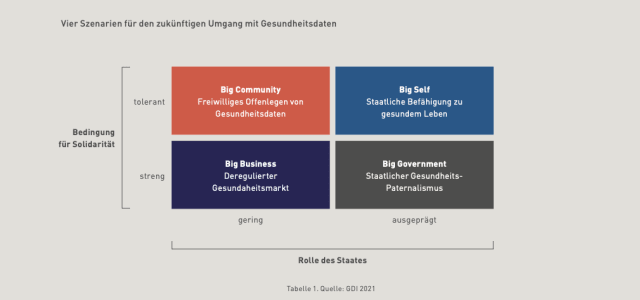

Die Analyse des Forschungsinstituts skizziert entlang der Achsen «Solidarität» und der «Rolle des Staates» folgende vier Szenarien:

Quelle: Gottlieb Duttweiler Institute

- Big Government (staatlicher Gesundheitspaternalismus): Der Staat sammelt sämtliche Gesundheitsdaten zentral und ist für das Management der Volksgesundheit verantwortlich. Alle Bewohner/-innen müssen ihre Daten mit dem Staat teilen. Durch umfassende und langfristige Sicht des Staates ist Prävention ein zentraler Baustein der Gesundheitsversorgung. Wer ungesund lebt oder schlechte Prognosen hat, erhält Anweisungen zu gesünderem Verhalten und wird mit Anreizen und Sanktionen gelenkt.

- Big Self (staatliche Befähigung zu gesundem Leben): Der Staat fördert gesundes Verhalten, indem er die dafür notwendigen Strukturen anbietet und Bildung fördert. Es besteht kein Zwang, sich gesund zu verhalten. Es wird jedoch erwartet, dass sich Menschen mit ihren Gesundheitsdaten auseinandersetzen, um mündige Entscheidungen treffen zu können, ohne sie zu bevormunden.

- Big Business (deregulierter Gesundheitsmarkt): Gesundheitsversorgung findet auf dem freien Markt statt. Solidarität ist auf nationaler Ebene nicht gegeben. Menschen mit ähnlichem Risikoprofil versichern sich in Risikopools, schliessen aber Menschen mit ungünstigen Risiken aus. Um das Risiko der anderen einzuschätzen, haben sie Einsicht in ihre gegenseitigen Gesundheitsdaten. Grosse Tech-Unternehmen bieten Daten-Ökosysteme an, mit denen sich gemeinsame Risikopools einfach verwalten lassen.

- Big Community (freiwilliges Offenlegen von Gesundheitsdaten): Solidarität ist nicht institutionell verankert, sondern freiwillig. Das Teilen von Gesundheitsdaten ist zur gesellschaftlichen Norm geworden. Diversität stärkt ein Datenmodell. Menschen mit ungesundem Lebensstil bereichern dieses und werden deshalb nicht diskriminiert. Das offene Teilen von Daten führt zu einer Open Source Pharma und mächtigen künstlichen Intelligenzen, von deren Früchten alle profitieren können.

Das Beispiel der Corona-Pandemie

Die Denkfabrik veranschaulicht die vier beschriebenen Szenarien anhand des Umgangs mit der Covid-19-Pandemie: So manifestiert sich die staatliche Kontrolle des Big-Government-Szenarios in Masken- und Zertifikatspflichten. Demgegenüber widerspiegelt die Forderung, Ungeimpfte sollten ihre Spitalbehandlung selbst bezahlen, die Logik des Big-Business-Szenarios.

Massnahmen wiederum, die dem Big- Self-Szenario entsprechen, sind Informationskampagnen oder Contact-Tracing-Apps, die Daten nicht zentral abspeichern. Das Big-Community-Szenario schliesslich findet seine Entsprechung in der Forderung, Patente für Covid-Impfstoffe freizugeben.

Wo die Schweiz heute steht

Das heutige Schweizer Gesundheitssystem ist der Denkfabrik zufolge dem Big-Self-Szenario am nächsten. Hier will der den einzelnen unterstützen und befähigen. Es werde nicht in erster Linie auf Verhaltensvorschriften, Kontrollen oder finanzielle Anreizsysteme gesetzt, sondern erwartet, dass sich Menschen von sich aus gesund verhalten.

Die Studienautoren halten aber fest: Es könne vor dem Hintergrund der Verdatung des Gesundheitssystems schnell zu Verschiebungen kommen. Hier erwarten die Studienautoren einen grösseren Einfluss der Datafizierung auf die «Bedingungen für Solidarität».

Big Government im Zuge der Corona-Krise

Eine Verdatung der Gesundheit vereinfache die Kontrolle von Bewegung, Essen oder Schlafen und könnte bereits zu strengeren Solidaritätsbedingungen führen und einer Entwicklung hin zu den Szenarien «Big Business» oder «Big Government» den Weg ebnen.

Und die Studie erinnert daran, dass im Zuge der Corona-Krise plötzlich «Big Government» im Vordergrund stand: Der Staat verhängt Ausgangssperren, schreibt Abstandsgebote vor, schliesst Schulen oder steuert mit Impfzertifikaten.

Kontrolle und Solidarität beeinflussen

Was ist das richtige Mass an Solidarität, was an Kontrolle? Zu strenge Regeln können entmündigen, zu lasche zu Missbrauch oder gar Chaos führen. Wie man dieses Mass persönlich verorte, hänge vom individuellen Menschenbild ab, so die Autoren des Papiers. Sie erinnern gleichzeitig daran, dass sich die meisten Menschen gemäss Studien sich selbst als gesundheitsbewusster einschätzen als die meisten anderen.

Das richtige Mass an Kontrolle und Solidaritätsbedingungen ist kein fixer Wert, den es zu finden gilt, wie in der Studie «Entsolidarisiert die Smartwatch?» zu lesen steht. Sondern etwas, das man beeinflussen könne. Die zwei wichtigsten Stossrichtungen von institutionellen Bedingungen für die Entwicklung in Richtung «Big Self»- oder «Big Community» sind dabei: (1) Individuen befähigen, Gesundheitsdaten zu nutzen und (2) die Bereitschaft fördern, Daten zu teilen.

Quelle: Gottlieb Duttweiler Institute