Patienten finden bei «Dr. Google», wonach sie suchen – neben harten Fakten auch Trost und Zerstreuung. Das offenbaren Interviews, die Marktforscher im Auftrag der Bertelsmann Stiftung geführt hat – ergänzt durch eine Bevölkerungsbefragung.

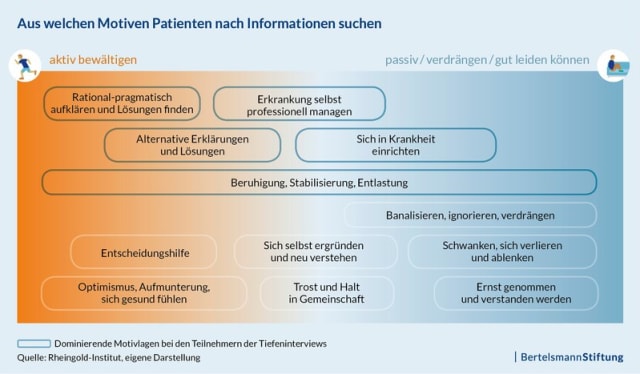

Die Motive der Online-Suchenden sind dabei sehr vielfältig. Zum Beispiel: ärztliche Empfehlungen überprüfen, sich über Behandlungsalternativen informieren, Austausch und emotionale Unterstützung.

Ein Drittel verschweigt

Nach dem Arztbesuch gehen etwas mehr Nutzer ins Internet als vor dem Besuch. Die Gründe sind etwa: Der Arzt hatte zu wenig Zeit (22 Prozent) oder er hat sich nicht patientengerecht und verständlich ausgedrückt (34 Prozent).

Gegenüber ihrem Arzt verschweigen zudem 30 Prozent der Befragten, dass sie sich bereits im Netz informiert haben. Dies deute durchaus auf ein gestörtes Vertrauensverhältnis zwischen manchen Ärzten und Patienten hin, schreiben die Studienautoren.

«Potenzial von Dr. Google wird verschenkt»

Eine Minderheit der Befragten gab an, dass Ärzte sich eher geärgert haben, wenn sie als Patient im Gespräch ihre Internetinformation eingebracht haben. Umgekehrt erklärte nur jeder Vierte, dass der Arzt eine positive Reaktion auf die Internetinitiative des Patienten gezeigt hat.

«In den Praxen wird das Potenzial von Dr. Google häufig noch verschenkt. Patienten sollten offen über selbst gefundene Informationen sprechen, Ärzte und Therapeuten verlässliche Websites oder Apps empfehlen können», erklärt Bertelsmann-Gesundheitsexpertin Marion Grote-Westrick.