Affidea expandiert weiter – Übernahme einer Laborgruppe

Der Gesundheitskonzern kauft die Mehrheit von LabPoint – und plant dabei auch eine strategische Partnerschaft mit der Lindenhofgruppe.

Loading

Der Gesundheitskonzern kauft die Mehrheit von LabPoint – und plant dabei auch eine strategische Partnerschaft mit der Lindenhofgruppe.

Das Spital Emmental arbeitet künftig mit dem gleichen Modell wie das Spitalzentrum Biel: Für die Orthopädie ist die Berner Orthopädie Sonnenhof zuständig.

Ein Team des Stadtspitals Zürich hat erstmals weltweit ein neunjähriges Kind mit erythropoetischer Protoporphyrie mit einem Medikament behandelt, das bislang nur für Erwachsene zugelassen ist.

Ab Oktober 2026 übernimmt Patrick Bader die Leitung der Medizinischen Klinik und des Departements Medizin am Kantonsspital Glarus. Er folgt auf Thomas Brack, der nach über 20 Jahren am KSGL in den Ruhestand tritt.

Grenzen geben Schutz und Orientierung – doch was heute gilt, kann morgen überholt sein. Die Trendtage Gesundheit vom 25. und 26. März 2026 gehen dem Spannungsfeld zwischen Grenzen und Grenzenlosigkeit im Gesundheitswesen aus verschiedenen Perspektiven näher auf den Grund.

Kaum ein Bereich sucht so intensiv nach Personal wie das Gesundheitswesen. Der neue Jobradar zeigt: Vor allem in der Pflege steigt die Zahl offener Stellen wieder in Richtung Rekordniveau.

Das Weiterbildungs-Institut trennt sich nun auch von Geschäftsführer Jörg Gröbli. Trotz mehr Personal und IT-Unterstützung beträgt die Bearbeitungsdauer für Facharzttitel beim SIWF weiterhin rund zwölf Monate.

Die Gesundheitskommission des Nationalrats tritt bei der Umsetzung der Pflegeinitiative auf die Bremse. Höchstarbeitszeit, Normalarbeitszeit und Lohnzuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit sollen weitgehend unverändert bleiben

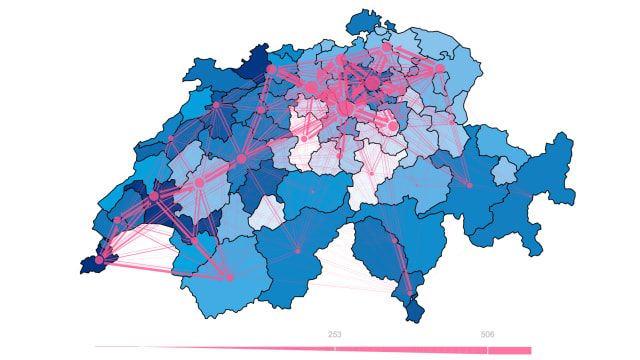

Seit Jahren konzentriert sich die Kostendebatte auf das medizinische Angebot. Doch eine neue Studie zeigt: Persönliche Gewohnheiten und Bedürfnisse wiegen insgesamt schwerer als das Angebot vor Ort.