Die Pathologien des Kantonsspitals Baselland (KSBL) und des Universitätsspitals Basel haben im vergangenen Frühling 21 Personen im Alter zwischen 53 und 96 Jahren untersucht, die an Covid-19 verstorben waren – dies gab das KSBL im Mai 2020 auf dem eigenen Blog bekannt.

Die Erkenntnisse aus den Obduktionen wurden in verschiedenen internationalen Fachzeitschriften publiziert. Der wichtigste Beitrag ist im vergangenen Oktober im Journal

«Nature Communications» erschienen.

«Meinen Kollegen und mir war sehr früh, bereits im März 2020, aufgefallen, dass es verstorbene Corona-Patienten gibt, die ganz massive Lungenschäden haben, während andere kaum oder gar keine Veränderungen in der Lunge aufweisen», sagt Kirsten Mertz, Leitende Ärztin am Institut für Pathologie am KSBL, auf Anfrage.

Interferon-stimulierte Gene in Zusammenhang mit dem Coronavirus

Warum waren die Personen, deren Lungen nicht so offensichtliche Veränderungen aufwiesen, dass eindeutig ein Atmungsversagen als Todesursache infrage kam, überhaupt gestorben? Um dies herauszufinden, hat Mertz mit ihrem Team untersucht, welche Gene in den Lungen hoch- und welche herunterreguliert waren. Dabei seien sie auf die sogenannten Interferon-stimulierten Gene aufmerksam geworden, erzählt die Fachärztin für Pathologie. Diese Gene seien Teil des angeborenen Immunsystems und würden etwa durch Virusinfektionen hochreguliert – dies jedoch ausschliesslich bei Patienten ohne offensichtliche Lungenschäden.

Für Mertz war es «einigermassen erstaunlich», dass sie mit ihren Kollegen die Interferon-stimulierten Gene in Zusammenhang mit Sars-CoV-2 gefunden hat: «Denn zuvor war in zwei Fachzeitschriften – in der

‹Cell› und in der

‹Science› – publiziert worden, dass das neue Coronavirus im Vergleich mit anderen Viren eine eher geringe Anregung der Interferon-stimulierten Gene auslöst.»

Mertz und ihr Team konnten in einer internationalen Zusammenarbeit (s. eingangs erwähnte Publikation Nature Communications) mit verschiedenen molekularen und digitalen Methoden – wie beispielsweise die digitale Auswertung von Gewebeschnitten, Genexpressionsanalysen und Bestimmung der Viruslast – erstmals beschreiben, dass es zwei Gruppen von Corona-Patienten gibt:

> Bei der ersten Gruppe wurden Interferon-stimulierte Gene, die sehr hoch reguliert waren, nachgewiesen. Jedoch zeigte diese Gruppe kaum oder gar keine Veränderungen in der Lunge.

> Bei der zweiten Gruppe waren die Interferon-stimulierten Gene nicht so hoch reguliert, die Lungenschäden hingegen waren massiv.

Auch bei der Viruslast stellte Mertz Unterschiede fest: Patienten mit hochregulierten Interferon-stimulierten Genen hatten eine hohe Viruslast in den Lungen. Die andere Patientengruppe wies wiederum kaum oder gar keine Viruslast in den Lungen auf. «Sars-CoV-2 induziert anfangs wenig Interferon, was ihm einen ‹Startvorteil› gibt. Irgendwann reagiert der Körper auf die grössere Viruslast mit einer überschiessenden Interferon-Antwort, die aber das Lungengewebe nicht direkt schädigt, sondern auch zu systemischen Schäden führt», erläutert die Fachärztin für Pathologie.

Es gibt zwei Arten, an Covid-19 zu sterben

Aufgrund dieser Erkenntnisse und der klinischen Verlaufsdaten der Patienten kamen Mertz und ihre Kollegen zum Schluss, dass es zwei Phasen während einer Covid-19-Erkrankung gibt: In der ersten Phase haben Patienten mit schwerem Verlauf eine hohe Viruslast und in der zweiten Phase haben sie mehr Gewebeschäden. «Am Anfang haben Patienten eine sehr hohe Viruslast in der Lunge, die in einigen Fällen tödlich sein kann. Das heisst, Infizierte sterben am Virus selbst», erklärt die Leitende Ärztin am Institut für Pathologie am KSBL. Und dann gäbe es Patienten, die es zwar schafften, das Virus im Körper zu eliminieren, aber später an den Folgen einer überschiessenden Immunreaktion – und nicht mehr direkt am Virus – stürben.

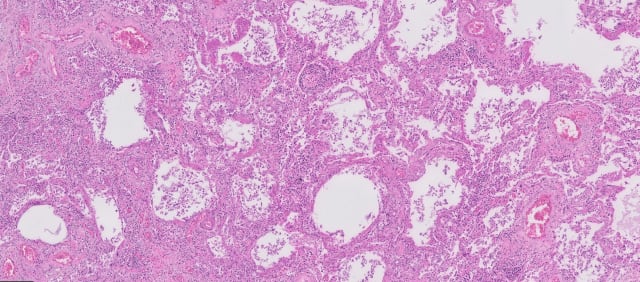

Mertz erzählt von einigen spät verstorbenen Covid-19-Patienten, bei denen sie eine «Schock-Lunge» beobachten konnte, bei dieser geht die Auskleidung der Lungenbläschen innerhalb weniger Tage kaputt. «Wenn die Lungenbläschen kaputt gehen, findet irgendwann kein Sauerstoffaustausch mehr statt – selbst mit künstlicher Beatmung nicht mehr.» Lebenswichtige Organe können nicht mehr richtig versorgt werden; die Patienten sterben an einem Atmungsversagen.

Mertz und ihre Kollegen fanden in den Lungen der spät verstorbenen Covid-19-Patienten auch Infiltrate von Immunzellen. Ihrer Einschätzung nach bedeute dies, dass das Virus in dieser Phase massiv Immunzellen wie zytotoxische T-Zellen oder Makrophagen in die Lunge locke, die dann den Erreger eliminieren würden. Gleichzeitig zerstörten diese Immunzellen jedoch auch das vom Virus befallene Lungengewebe. Der Körper greift sich somit selbst an. Patienten mit massiven Lungenschäden sterben daher an den «Kollateralschäden» der schützenden Immunantwort und nicht direkt am Virus.

Durch Covid-19 veränderte Lunge

«Die Lungenschädigungen, die wir bei den spät verstorbenen Patienten beobachtet haben, treten wohl bei schwerem Verlauf häufiger auf, jedoch sterben bei weitem nicht alle Patienten daran», sagt Mertz. Sie bezweifelt jedoch, dass so starke Lungenschädigungen, selbst nach dem Überstehen der Infektion, spurlos regeneriert werden können.

Wenn das Herz geschädigt wird

Die Fachärztin für Pathologie macht auch auf andere infektionsbedingte Veränderungen aufmerksam. In schweren oder tödlichen Covid-19-Verläufen könne der Herzmuskel so geschädigt werden, dass es zu einer schweren Funktionsstörung des Herzens bis hin zu einem akuten Herzversagen kommen kann. Sie erwähnt zudem die verstärkte Blutgerinnung, die Thrombosen verursachen kann. Studien über die Langzeitfolgen solcher Veränderungen wird es gemäss Mertz aber erst in den nächsten ein bis zwei Jahren geben.

Abschliessend stellt sich die Frage, wie die gewonnen Erkenntnisse der Obduktionen bei der Behandlung von Covid-19-Patienten helfen können. Infizierte mit antiviralen Medikamenten, etwa mit Remdesivir, zu behandeln, mache nur Sinn, wenn sie in der ersten Phase (hohe Viruslast) der Erkrankung angewandt würden, erklärt Mertz. Seien die Patienten hingegen schon in der zweiten Phase (Gewebeschäden) und habe ihr Körper das Virus weitgehend eliminiert, dann hätten sie von einer antiviralen Behandlung keinen grossen Nutzen mehr. Darum könne es in der zweiten Phase sinnvoller sein, die Patienten beispielsweise mit Immunmodulatoren, etwa mit Dexamethason, zu behandeln.

In der Schweiz wurde früh mit Obduktionen begonnen

Gemäss Mertz werden in der Schweiz – im Gegensatz zu Deutschland – die Daten aus den Corona-Obduktionen nicht systematisch in einem Zentralregister gesammelt und analysiert. In der Schweiz hätte man hingegen sehr früh mit den Obduktionen von Covid-19-Opfern begonnen. Am KSBL sei bereits am 9. März 2020 die erste Person, die an Covid-19 verstorben sei, obduziert worden, so die Fachärztin für Pathologie. «Zu diesem Zeitpunkt war man international noch sehr zögerlich und zurückhaltend, was die Obduktionen von Corona-Patienten betraf, denn es war unklar, wie ansteckend Sars-CoV-2 ist und ob sich die Pathologen vielleicht trotz aller Sicherheitsvorkehrungen – wir selbst arbeiten auf Biosafety Level 3 – leicht infizieren können.»

Nachdem Mertz mit ihrem Team die ersten Obduktionen durchgeführt und sich niemand angesteckt hatte, waren alle, inklusive Kliniker, weniger zurückhaltend. Jetzt in der zweiten Welle haben Mertz und ihre Kollegen weitere 10 Patienten nach ihrem Tod untersucht – «wir sind gerade dabei unsere neuen Erkenntnisse zusammenzustellen und zu publizieren».

Zur Person

Kirsten Mertz ist seit 2015 Leitende Ärztin am Institut für Pathologie am KSBL. Die 46-jährige Fachärztin für Pathologie, Molekularpathologie sowie Zytopathologie ist zudem seit 2020 Titularprofessorin an der Universität Basel. Studiert hat sie an den Universitäten Ulm und Bonn.