2 x pro Woche

Abonnieren Sie unseren Newsletter.

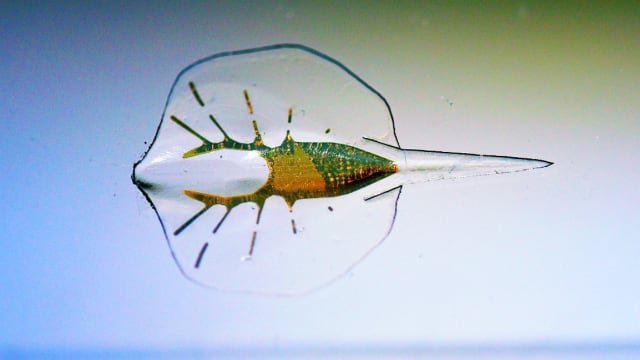

Der erste Cyborg: Dieses Wesen lebt im Licht

Was Sie hier schwimmen sehen, ist ein Fisch, der aus den Zellen von Ratten geschaffen wurde. Und mit einem Skelett aus Gold.

, 8. Juli 2016 um 16:25

Artikel teilen

Loading

Comment

Krebsforschung ist besorgt, weil Spenden zurückgehen

Bisher hatte die Krebsforschung in der Schweiz genug Spendengeld für Forschungsprojekte. Letztes Jahr musste sie aber zu viele zurückweisen.

In der Schweiz leben die Menschen länger – aber kränker

Bei der Lebenserwartung schneidet die Schweiz gut ab. Aber: Besonders Schweizer Frauen erleben die Zusatzjahre bei schlechter Gesundheit.

Studie: Tageszeit könnte Krebstherapie beeinflussen

Am frühen Morgen seien Krebsmedikamente besonders wirksam, am frühen Nachmittag weniger. Spitäler richten sich bislang nicht danach.

Je weniger Pflege-Fachleute, desto längere Spitalaufenthalte

Mit Team-Nursing können Spitäler viel Geld sparen. Doch eine US-Studie zeigt, dass die Patienten unter diesem Modell leiden.

Kantonsspital Baden: KI überwacht den Husten

Ein neues Gerät soll helfen, anrollende Infektionswellen zu erkennen – um früher Massnahmen einzuleiten.

In Zürich eröffnet erstes Longevity-Zentrum der Schweiz

Auch an der Universität Zürich und an der ETH wird zu Langlebigkeit geforscht. Krankenkassen sehen sich vor neuen Herausforderungen.

Vom gleichen Autor

Überarztung: Wer rückfordern will, braucht Beweise

Das Bundesgericht greift in die WZW-Ermittlungsverfahren ein: Ein Grundsatzurteil dürfte die gängigen Prozesse umkrempeln.

Kantone haben die Hausaufgaben gemacht - aber es fehlt an der Finanzierung

Palliative Care löst nicht alle Probleme im Gesundheitswesen: … Palliative Care kann jedoch ein Hebel sein.

Brust-Zentrum Zürich geht an belgische Investment-Holding

Kennen Sie Affidea? Der Healthcare-Konzern expandiert rasant. Jetzt auch in der Deutschschweiz. Mit 320 Zentren in 15 Ländern beschäftigt er über 7000 Ärzte.