Vielleicht haben Sie von der Geschichte gehört, die sich vor fast zehn Jahren im spanischen Borja zutrug: Eine ältere Dame wollte den Verfall einer Jesus-Freske in der örtlichen Kirche aufhalten – und schritt selbst zur Restaurierung. Das Ergebnis sorgte auf der ganzen Welt für Kopfschütteln und Gelächter. Der Jesus erstrahlte in neuer Farbe, war aber nicht mehr zu erkennen: Er sah aus wie ein unförmiges Monchichi.

«Für anspruchsvolle Aufgaben reicht ein klares Ziel und guter Wille nicht aus – es braucht Expertise.»

Was hat diese Anekdote mit dem Schweizer Gesundheitswesen zu tun? Sie führt uns vor Augen, dass bei Werken auf hohem Niveau die Gefahr von Verschlimmbesserungen gross ist. Für anspruchsvolle Aufgaben reicht ein klares Ziel und guter Wille nicht aus – es braucht Expertise. Und auch wer meint über ausreichend Expertise zu verfügen, kann zerstören, was er verbessern wollte.

Die Gesundheitspolitik klammert die Expertise derjenigen, die jeden Tag im Gesundheitswesen arbeiten, teilweise bewusst aus. Akteure, die ihr Praxiswissen in die Diskussion einbringen, werden als Profiteure und Lobbyisten verunglimpft. Es ist, als wolle man den Restaurateuren kein Gehör schenken, weil sie schliesslich am Restaurieren verdienen. Gleichzeitig präsentieren sich Politiker – zumal solche im Wahlkampf – als hätten sie in der Kostendiskussion keinerlei Eigeninteressen. Viele schieben die Verantwortung für die Kostenentwicklung lieber denjenigen zu, die nach bestem Wissen und Gewissen Patienten versorgen.

FMH Präsidentin Yvonne Gilli. | cch

Tatsächlich hätte die Prämienentwicklung milder ausfallen können, hätte die Politik ihre Aufgaben erledigt. Die mit Abstand wichtigste Reform für eine Entlastung der Prämienzahlenden und Ausschöpfung grosser Kostendämpfungspotenziale lag nun 14 Jahre lang im Parlament. Hart nach engen Vorgaben des Bundesrats erarbeitete Lösungsvorschläge der Akteure wie der Tardoc für eine kosteneffiziente ambulante Versorgung sind immer noch nicht umgesetzt. Die Digitalisierung ist im Rückstand, weil man Einwände der Akteure zur Praxistauglichkeit des EPD nicht aufnahm – sondern als Verweigerungshaltung abqualifizierte.

«Die spanische Anekdote sollte uns auch anregen, häufiger über unseren kleinen nationalen Tellerrand zu blicken.»

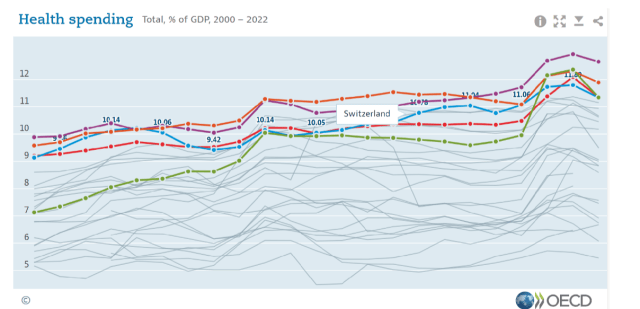

Die spanische Anekdote sollte uns auch anregen, häufiger über unseren kleinen nationalen Tellerrand zu blicken. In diesen Tagen wird aufgrund von Prämien- und Kostensteigerungen offen die Systemfrage gestellt. Wer ins Ausland blickt, merkt jedoch schnell, dass die Kostenentwicklung kein Schweizer Systemproblem ist. Die Kostenentwicklung ist in sämtlichen Ländern, wo die Menschen älter werden und vom medizinischen Fortschritt profitieren sehr ähnlich. Länder mit stärkerer staatlicher Steuerung wie England, Frankreich und Deutschland geben nach jüngsten Daten anteilig vom BIP mehr für die Gesundheit aus als wir – erreichen aber nicht unbedingt die gleiche Versorgungsqualität.

Die Entwicklung der Gesundheitskosten anteilig am Bruttoinlandsprodukt 2000 bis 2022 in Deutschland (violett), Frankreich (orange), der Schweiz (blau), Österreich (rot) und Grossbritannien (grün), Quelle:

OECD-Datenbank | zvg

Was kein Schweizer Systemproblem ist, wird man auch nicht mit einem Systemwechsel lösen können. Zwar sollten wir auch in einem der erfolgreichsten Systeme der Welt dazulernen und optimieren, aufgewärmte parteipolitische Ladenhüter und Lieblingsfeinde werden dabei aber nicht hilfreich sein.

Weder ein Ende der Versicherungspflicht noch eine Einheitskasse kann ändern, dass eine immer leistungsfähigere Gesundheitsversorgung immer stärker nachgefragt wird. Auch evidenzfrei den Wettbewerb, böse Kartelle oder profitgierige Spezialisten zu verteufeln, wird keine praxistauglichen Lösungen fördern. Besser sollten wir ehrlich diskutieren, wie viel wir uns leisten möchten – und wie die Lastenverteilung bei der Finanzierung dieser Leistungen aussehen soll.

«In den letzten Jahren war die Gesundheitspolitik so aktiv wie noch nie, hat aber die wichtigsten Weichenstellungen versäumt.»

In den letzten Jahren war die Gesundheitspolitik so aktiv wie noch nie, hat aber die wichtigsten Weichenstellungen versäumt. Das Ergebnis sind neben dem neuerlichen Prämiensprung eine noch nie dagewesene Regulierungsdichte, die dem Gesundheitswesen viel Bürokratie beschert sowie ein noch nie dagewesener Fachkräfte- und Medikamentenmangel. Die Politik rechtfertigt sich, weitergehende Reformen seien ja leider verhindert worden. Ein Scheitern als Argument für ein «Mehr davon»?! Ähnlich sagte die eingangs erwähnte spanische Seniorin, sie sei mit dem Bild ja auch noch nicht fertig gewesen. Gerade vor den anstehenden Wahlen sollte man sich gut fragen, wem man die weitere Restaurierung zutraut

Yvonne Gilli ist Präsidentin des Ärztedachverbands FMH.