2 x pro Woche

Abonnieren Sie unseren Newsletter.

Covid-Immunität: Uni Zürich findet weiteres Puzzleteil

Immunreaktionen gegen harmlose Coronaviren verleihen einen gewissen Schutz vor Sars-CoV-2. Diese Kreuzreaktionen sind ein wichtiges Puzzleteil für eine umfassende Coronaviren-Immunität. Das sagen UZH-Forscher.

, 22. November 2021 um 15:04

Das Testverfahren

Kreuzreaktionen können schwere Verläufe verhindern

Auf dem Weg zu einem umfassenden Schutz

Artikel teilen

Loading

Comment

Schweiz stellt Weichen für langfristiges Coronavirus-Management

Der Bund stellt seine Antwort auf die langfristigen Herausforderungen von Covid 19 vor.

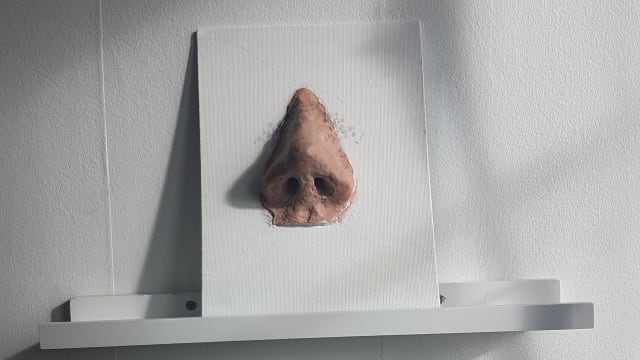

Covid: Weniger Spitalaufenthalte durch Nasenspülung

Eine alte Heilmethode könnte das Risiko einer Sars-Cov-2-Erkrankung senken. Das legen neue Forschungsergebnisse nahe.

KI-Tool aus Harvard sagt Covid-19-Varianten voraus

Wäre das Tool der Harvard-Forscher zu Beginn der Pandemie eingeführt worden, hätte es die besorgniserregendsten Varianten identifizieren können, bevor sie auftraten.

Covid-Bericht: Schlechte Zusammenarbeit von Bund und Kantonen

Eine Untersuchung der Geschäftsprüfungskommission des Ständerats zeigt: Der Bund hat während der Corona-Pandemie teils schlecht mit den Kantonen zusammengearbeitet.

Wie Covid das Risiko für Herzinfarkte erhöht

Forschende aus den USA haben erstmals eine direkte Verbindung zwischen Covid-19-Infektionen und Herzkomplikationen und Schlaganfällen festgestellt.

Covid-Impfstrategie: Wer sich warum impfen lassen sollte

Das Bundesamt für Gesundheit und die Eidgenössische Kommission für Impffragen haben die Covid-19-Impfempfehlungen für den kommenden Herbst und Winter veröffentlicht.

Vom gleichen Autor

Kinderspital verschärft seinen Ton in Sachen Rad-WM

Das Kinderspital ist grundsätzlich verhandlungsbereit. Gibt es keine Änderungen will der Stiftungsratspräsident den Rekurs weiterziehen. Damit droht der Rad-WM das Aus.

Das WEF rechnet mit Umwälzungen in einem Viertel aller Jobs

Innerhalb von fünf Jahren sollen 69 Millionen neue Jobs in den Bereichen Gesundheit, Medien oder Bildung entstehen – aber 83 Millionen sollen verschwinden.

Das Kantonsspital Obwalden soll eine Tochter der Luks Gruppe werden

Das Kantonsspital Obwalden und die Luks Gruppe streben einen Spitalverbund an. Mit einer Absichtserklärung wurden die Rahmenbedingungen für eine künftige Verbundlösung geschaffen.